La questione nasce sostanzialmente da due impulsi. Il primo, quello più in auge, riguarda il “recovery fund” e questa corsa folle dei nostri governanti a indebitare noi, i nostri figli e i nostri nipoti per avere un po’ di soldi da distribuire alle proprie clientele e assicurarsi così la rielezione. Nessuno obiettivo sociale, dunque, solo un modo per foraggiare i soliti. E in pole position ci sono naturalmente le solite organizzazioni femministe (associazioni, centri antiviolenza, centri studi e fuffa assortita) e leggi a favore solo delle donne (per incentivarne l’assunzione, promuovere l’imprenditoria, e così via). Il secondo è il post, che purtroppo non riusciamo più a reperire, scritto da un nostro follower e contenente riflessioni interessanti. Il nocciolo della questione era: si fanno tanti piagnistei per la disoccupazione femminile rispetto a quella maschile. Anche lì si parla di gender paygap, si fa vittimismo a tutto andare per ottenere i soliti privilegi. Ma qualcuno si è mai chiesto quante donne vogliano davvero lavorare e quante preferiscano altre strade, in particolare quella di occuparsi della famiglia lasciando che sia l’uomo a provvedere al sostentamento? Magari evitando pure di occuparsi della casa, se l’uomo in questione ha un reddito particolarmente alto…?

Effettivamente no, nessuno se l’è chiesto e sarebbe dirimente, anche per comprendere meglio il fenomeno della disoccupazione diviso per genere. Occorre allora affidarsi alle banche dati ISTAT, sempre più complete e funzionali, e alle definizioni chiare delle tipologie. Semplificando: dicesi disoccupato il soggetto che ha già avuto esperienze di lavoro, che poi ha perso, e per questo ora sta svolgendo una ricerca attiva d’impiego. Dicesi poi inoccupato (o forza lavoro potenziale) il soggetto alla ricerca del primo impiego, uno che non ha mai lavorato prima, tipicamente i neodiplomati o neolaureati, ma non solo. Usualmente inoccupati e disoccupati si sommano per capire qual è l’ammontare totale dell’offerta di forza lavoro (o domanda di lavoro) nel paese. C’è poi una terza categoria, la più interessante ai nostri scopi: gli inattivi, ovvero coloro che non hanno mai lavorato e non stanno cercando lavoro. Non importa perché non lo cerchino, quello che le statistiche registrano è solo il fatto che per l’appunto non si diano da fare per impiegarsi in qualche modo. Quest’ultimo è un dato interessante perché può dare la misura della propensione e della motivazione al lavoro da parte dei cittadini in età da impiego (dai 15 anni ai 65 anni).

Le donne non cercano lavoro perché demotivate.

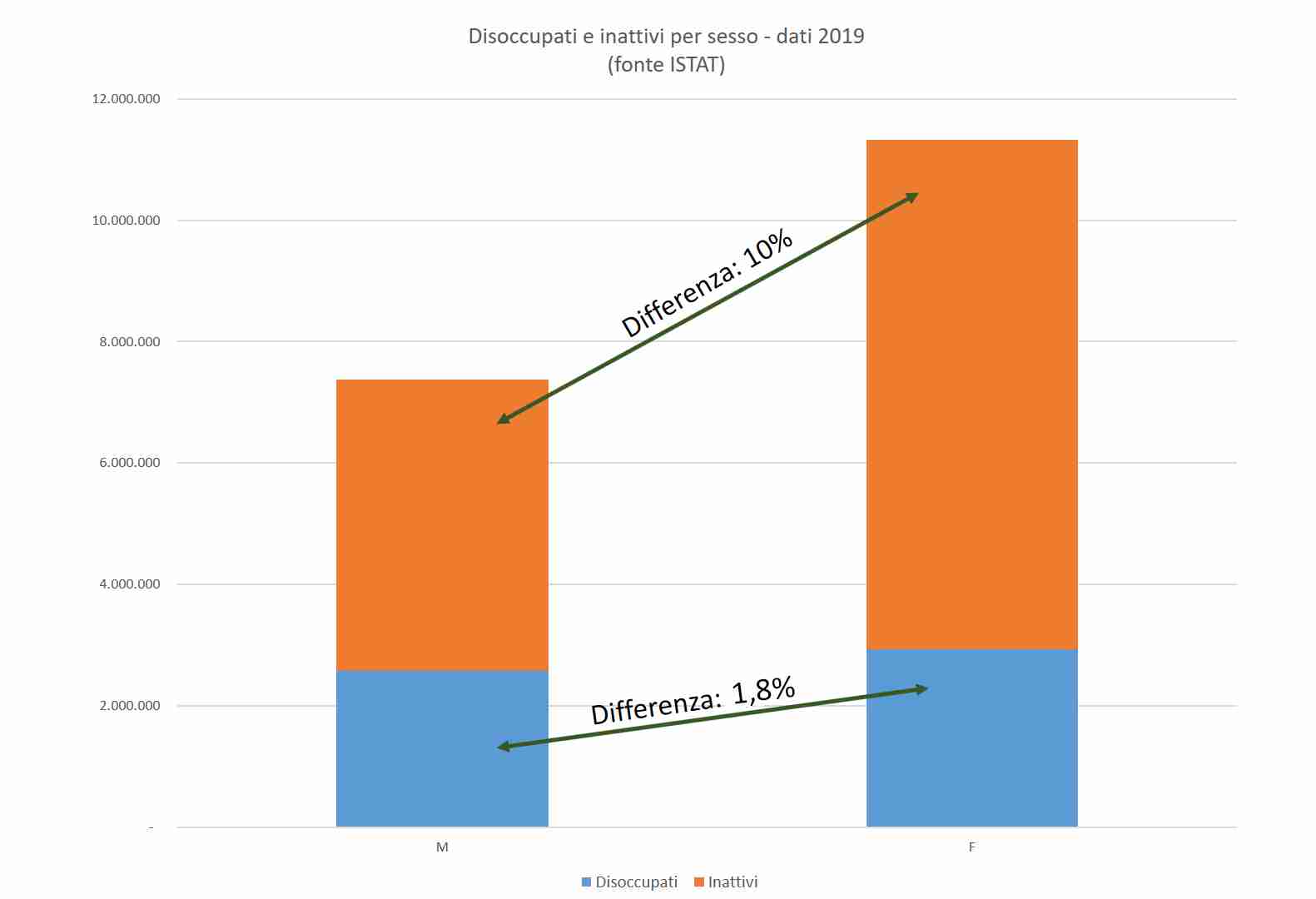

Capito questo, è sufficiente compulsare due banche dati ISTAT, quella sulla popolazione totale e quella contenente i dati sull’occupazione, entrambe con dati aggiornati al 2019. Da lì possiamo iniziare a tirare giù qualche numero. Gli uomini in età da lavoro in Italia sono 19.029.731, le donne invece 19.025.113 per un totale di 38.054.844. I disoccupati complessivi (inclusi anche gli inoccupati) sono 5.525.000, di cui 2.587.000 (il 47%) uomini e 2.938.000 (il 53%) donne. Ecco, la comunicazione generalista in genere si ferma qui: quel divario di 6 punti percentuali dimostrerebbe che le donne sono sfavorite nel mondo del lavoro. Vengono assunte di meno rispetto agli uomini e per questo ci sono più disoccupate. Un dato rafforzato da un altro indicatore, il tasso di disoccupazione (11,8% per le donne e 9,7% per gli uomini). L’informazione che voglia dare l’impressione di andare più a fondo nelle cose, cogliendo l’occasione per dare ancora più alimento al vittimismo ben noto, calcola anche l’incidenza di disoccupati uomini e donne sul totale di genere e sul totale della popolazione. Ecco allora che si ha un 13,6% di disoccupati uomini sul totale degli uomini in età da lavoro e un 6,8% sul totale della popolazione; per le donne si ha un 15,4% sul totale delle donne in età da lavoro e un 7,7% sul totale della popolazione. Insomma, com’è, come non è, le donne sono sempre svantaggiate in questo paese patriarcale che favorisce gli uomini e la loro carriera professionale.

Un gap da superare, insomma? Parrebbe, ma non è così. Se infatti si prende la stessa tipologia di dati nella categoria degli inattivi, si ha una non piccola sorpresa. Gli uomini che non cercano attivamente lavoro sono 4.791.000, le donne invece sono quasi il doppio: 8.383.000. Significa che mentre il 17% degli uomini in età da lavoro non si “sbatte” a cercare un primo impiego o un impiego nuovo, per le donne quella percentuale sale al 27%. In poche parole: sul numero complessivo di donne che potrebbero lavorare (disoccupate più inattive), il 74% non si dà da fare a cercare un impiego, contro il 64% degli uomini sul totale di uomini che potrebbero lavorare. Se ne conclude che c’è uno scarto del 10% a favore degli uomini nella propensione e nella motivazione al lavoro. In termini assoluti si tratta di più di un milione di soggetti di sesso femminile che, rispetto agli uomini, non lavora né intende lavorare (visto dall’altro verso, si tratta di quasi un milione di uomini in più rispetto alle donne che vorrebbe trovare un lavoro). Se i numeri non mentono, e usualmente non lo fanno mai, tutto questo cambia e non poco le carte in tavola rispetto a quanto viene usualmente raccontato sui media e deliberato nelle sedi legislative. A partire da un’osservazione cruciale, quella che farebbero le femministe di fronte a questi dati: «quel milione di donne che non si impegna a cercare lavoro è semplicemente demotivata a causa del privilegio e delle preferenze che il mondo del lavoro fa a favore degli uomini. Sanno di essere svantaggiate e rinunciano».

Non è che forse è un regime matriarcale?

Una stupidaggine, naturalmente. A certificarlo sono proprio i dati sul numero di disoccupati e inoccupati nei due sessi: tra di essi c’è una differenza dello 1,8%. Minimale, pressoché irrilevante. Questo ha un significato importante: al di là della barricata, ossia dove si dà un impiego alle persone, i datori di lavoro si guardano bene dal discriminare in base al sesso. Assumono quelli che ritengono migliori per la mansione ricercata e a quanto pare la loro preferenza è sostanzialmente paritaria: 90 volte su cento assumono donne, 91 volte su cento assumono uomini. Dunque quel milione di donne inattive non può appellarsi alla discriminazione per giustificare la loro “demotivazione” a cercare un impiego. Al massimo sono demotivate perché sentono costantemente jettatrici con il didietro al caldo su qualche poltrona politica o in qualche associazione pagata dallo Stato mentre dicono quanto sono discriminate le donne nel mercato del lavoro, tanto da farsi convincere e finire a non cercarne nemmeno. Senza contare che un’abbondante parte di quelle inattive è probabile che sia tale perché sceglie in piena autonomia (e magari pure con orgoglio) di non lavorare per occuparsi della casa e dei figli. Ebbene sì: le tanto odiate (dalle femministe) “casalinghe che si fanno mantenere”. Non donne che istituiscono un patto con l’uomo che amano per creare insieme una cooperativa dove uno contribuisce con il denaro e l’altra con il proprio lavoro domestico, bensì “donne incomplete”, “serve”, “schiave”, colpevoli di non abbracciare convintamente la lussuosa strada tipo “Sex and the city”: carrierone al lavoro e solitudine desertica nella vita personale.

Sembra dunque che il nostro follower non avesse torto nel suo post. Si stanno mettendo in piedi da anni sistemi d’incentivo per la disoccupazione femminile, laddove la ricerca del lavoro è paritaria, mentre la propensione al lavoro è sbilanciata a favore degli uomini. Si sta dando da bere, a spese pubbliche, a chi non ha sete, per meri motivi ideologici, mentre altri muoiono con la gola riarsa. Ingiustizie e cecità a cui siamo ormai abituati, ma che nascondono anche un aspetto socio-culturale non irrilevante, che attiene a un aspetto su cui il femminismo si concentra di continuo (essendo il suo malcelato obiettivo): il potere. Si diceva l’altro ieri del potere sessuale delle donne, immenso rispetto a quello maschile, che gli consente di potersi sempre rifugiare nell’opzione (miseranda, senza dubbio, ma pur sempre un’opzione) della prostituzione, interdetta agli uomini. Quello è uno scenario estremizzato, mentre dai numeri visti se ne ha un altro molto più normalizzato: le donne hanno il potere, se vogliono, di non lavorare e farsi mantenere (dall’uomo). Un altro potere che l’uomo non ha. Anzi l’uomo ha sulle sue spalle tutta la pressione dell’avere un impiego, possibilmente autorevole e ben remunerato, con la conseguente frustrazione quando non riesce a trovarne uno. Questo anche spiegherebbe il minor numero di inattivi tra il sesso maschile: in risposta alla pressione sociale, gli uomini si danno da fare infinitamente di più per trovare lavoro, e probabilmente sono anche meno choosy delle donne. Dirà la femminista: ebbene anche questi sono gli effetti del “patriarcato”, che impone stereotipi penalizzanti per tutti. Sarà, ma in questo scenario pare che il sesso penalizzato, quello che non ha mai scelte alternative, estreme o normali che siano, sia sempre e soltanto uno, il solito. Non è che allora si tratta invece di un regime “matriarcale” cui si è astutamente invertito il nome per non far scoprire l’inganno?