Da sempre “La Fionda” ha la sua vocazione di raccontare i tanti aspetti di un conflitto culturale che, semplificandone i termini, ha luogo da alcuni decenni tra una visione “tradizionale” dei due sessi, delle relazioni tra loro e dei loro ruoli nella società, e una costruzione ideologica, portata avanti da una serie di associazioni, movimenti e gruppi d’interesse, che mira invece a una ristrutturazione totale della concezione socialmente condivisa di queste categorie, a partire dall’introduzione, relativamente recente, del concetto di “genere” (che abbiamo estesamente discusso ad esempio qui) come integrazione necessaria a quello di “sesso”, se non in aperta opposizione ad esso. Le correnti che spingono per questa “rivoluzione culturale” sono il femminismo e i movimenti LGBT+, a loro volta parte di un movimento culturale più ampio, che oggi usiamo chiamare “cultura woke”, il cui laboratorio principale sono gli USA. La cosiddetta “identità di genere” è uno dei campi di battaglia principali di questo conflitto: sia per le rivendicazioni femministe di una “parità di genere” presentata come uguaglianza di possibilità, ma di fatto intesa come uguaglianza tout court, totale appiattimento delle differenze; sia per le rivendicazioni arcobaleno (esemplificate in modo quanto mai evidente da recente annuncio dell’OMS, di cui riparleremo) tese a costruire una società in cui la distinzione tra i due sessi sia superata, e con essa l’istituzione della famiglia così come la conosciamo, sostituita da un modello relazionale aperto a qualsiasi possibile combinazione.

Per orientarci meglio in una situazione tanto complessa quanto urgente, abbiamo interpellato uno psicologo evoluzionista che possiamo annoverare tra i ricercatori contemporanei più brillanti: Marco Del Giudice. La sua carriera inizia all’Università di Torino, ma ben presto si trasferisce negli USA, dove fa ricerca e insegna dal 2014 al 2023: in questi anni ha potuto vivere dall’interno la realtà dell’Accademia statunitense, dove questo conflitto culturale vede la sua massima espressione. In parte anche per questo è di recente tornato in Italia, come professore associato all’Università di Trieste. Marco Del Giudice è autore di oltre 110 pubblicazioni scientifiche e nel 2016 ha ricevuto il prestigioso Early Career Award della Human Behavior and Evolution Society, la principale società scientifica per la psicologia evoluzionistica.

Cosa rende le persone diverse una dall’altra, e perché?

Per cominciare, puoi spiegarci in breve cosa si intende per psicologia evoluzionistica, e nello specifico quali sono i tuoi principali interessi di ricerca?

Fare psicologia evoluzionistica vuol dire studiare la mente umana e il comportamento usando gli strumenti teorici della biologia evoluzionistica, cioè gli stessi che usiamo per studiare le altre specie viventi. Questo approccio allarga il campo delle domande che ci poniamo davanti ad un meccanismo cerebrale o psicologico: non solo come (come funziona, come si sviluppa, ecc.) ma anche perché, nel senso di quali siano i possibili contributi alla sopravvivenza e alla riproduzione, nel contesto dell’ecologia in cui la nostra specie si è evoluta nel corso di milioni di anni. A volte questo cambio di prospettiva permette di raffinare o ampliare le teorie esistenti, altre volte porta a dei ripensamenti più radicali o del tutto inediti.

In realtà, non ha molto senso pensare ad una psicologia “non evoluzionistica”. Come il resto del corpo, il nostro cervello è il prodotto di una lunga storia evolutiva che ha plasmato le nostre capacità, motivazioni, predisposizioni e così via (comprese le nostre abilità di apprendimento e di trasmissione culturale). Senza questa cornice di riferimento, è impossibile capire davvero la natura umana. Quello che gli psicologi evoluzionisti fanno è usarla in modo esplicito. Darwin stesso aveva previsto che, in un futuro più o meno lontano, lo studio della mente si sarebbe saldato con la biologia alla luce della teoria dell’evoluzione. Già a fine ‘800 diversi ricercatori anglosassoni avevano iniziato a usare il termine “psicologia evoluzionistica”, poi però, per motivi storici e culturali, la psicologia ha sostanzialmente divorziato dalla biologia evoluzionistica a partire dagli anni ’30 e fino a oltre il dopoguerra. Negli anni ’60-’70 è iniziato un lento riavvicinamento, osteggiato (soprattutto da sinistra) per ragioni in gran parte ideologiche: aprire la porta alla biologia significa accettare che fenomeni come le differenze di genere, l’aggressività o addirittura la guerra facciano parte della natura umana in un senso profondo, e non siano solo il prodotto contingente delle circostanze sociali. Anche se tra mille polemiche, la psicologia evoluzionistica è riuscita ad affermarsi a livello accademico a partire dagli anni ’90, grazie a studiosi creativi e determinati come John Tooby (che purtroppo è mancato poche settimane fa), Leda Cosmides, David Buss e molti altri.

Per chi volesse un’introduzione agile e aggiornata alle idee chiave della psicologia evoluzionistica, consiglio “La scimmia che ha capito l’universo” di Steve Stewart-Williams. Steven Pinker ha raccontato il dibattito natura-cultura in psicologia nel suo classico “Tabula rasa“, che è un’altra lettura obbligata per chi si avvicina a questo campo.

Io faccio parte di quella che si potrebbe chiamare la “terza generazione” degli psicologi evoluzionisti, se si inizia a contare dagli anni ’90. I miei interessi di ricerca sono abbastanza eclettici, per cui cerco sempre di svicolare la domanda “di cosa ti occupi?” Diciamo che vedo gente, faccio cose… ho iniziato studiando il riconoscimento delle emozioni e le relazioni di attaccamento, sia tra bambini e genitori che nelle coppie. Nel corso della mia carriera mi sono occupato anche di plasticità, sviluppo prenatale, evoluzione della personalità, oltre ad argomenti un po’ curiosi come il ruolo dei parassiti nell’evoluzione del sistema nervoso. Tra i progetti di ampio respiro c’è un modello di come si sviluppano le differenze individuali nelle risposte psicofisiologiche allo stress, un approccio evoluzionistico alla classificazione dei disturbi mentali, e una teoria della motivazione che può essere usata per studiare la personalità in una prospettiva funzionale e non solo descrittiva.

Direi che il fil rouge principale nella mia ricerca è la domanda: cosa rende le persone diverse una dall’altra, e perché? Questa domanda si può declinare in mille modi, compreso quello delle differenze di genere, un tema che frequento da una quindicina d’anni. In alcuni lavori ho dimostrato l’esistenza di alcune differenze tra maschi e femmine negli stili di attaccamento e proposto delle ipotesi sulle loro basi biologiche; ultimamente mi sono interessato anche alle differenze nella dimensione del cervello (un argomento che come puoi immaginare è un campo minato, ma su cui penso ci sia ancora molto da scoprire). Il mio contribuito in questo campo è stato soprattutto metodologico. Per esempio, ho mostrato che le differenze di personalità tra maschi e femmine diventano notevoli quando si considerano “profili” aggregati invece di singoli tratti uno alla volta. Mi sono occupato anche di come descrivere le differenze agli estremi delle distribuzioni, di come si può quantificare la mascolinità-femminilità con diversi tipi di indici statistici, e di nuovi metodi per visualizzare nel dettaglio i pattern di differenze e somiglianze ed esplorarli graficamente.

La fallace opposizione sesso/genere.

Dopo aver insegnato e fatto ricerca per diversi anni negli USA, presso l’Università del New Mexico, hai deciso di tornare in Italia. Cosa ti ha spinto a questa decisione?

Come ho raccontato in un articolo sul sito della Fondazione Hume, il motivo principale per cui io e mia moglie abbiamo deciso di tornare in Italia è stato far crescere i nostri bambini in una società che (nonostante tutti i suoi problemi) è molto più umana, più radicata e meno disgregata di quella degli Stati Uniti. Negli ultimi anni poi c’è stata una vera e propria implosione culturale sotto la spinta della wokeness, che sta facendo danni gravissimi anche in campo scientifico, accademico e scolastico. Adesso che siamo di nuovo qui, cerchiamo di fare la nostra parte perché l’Italia non segua le orme degli USA, e riesca a passare il più indenne possibile attraverso le convulsioni di questo momento storico. Speriamo bene!

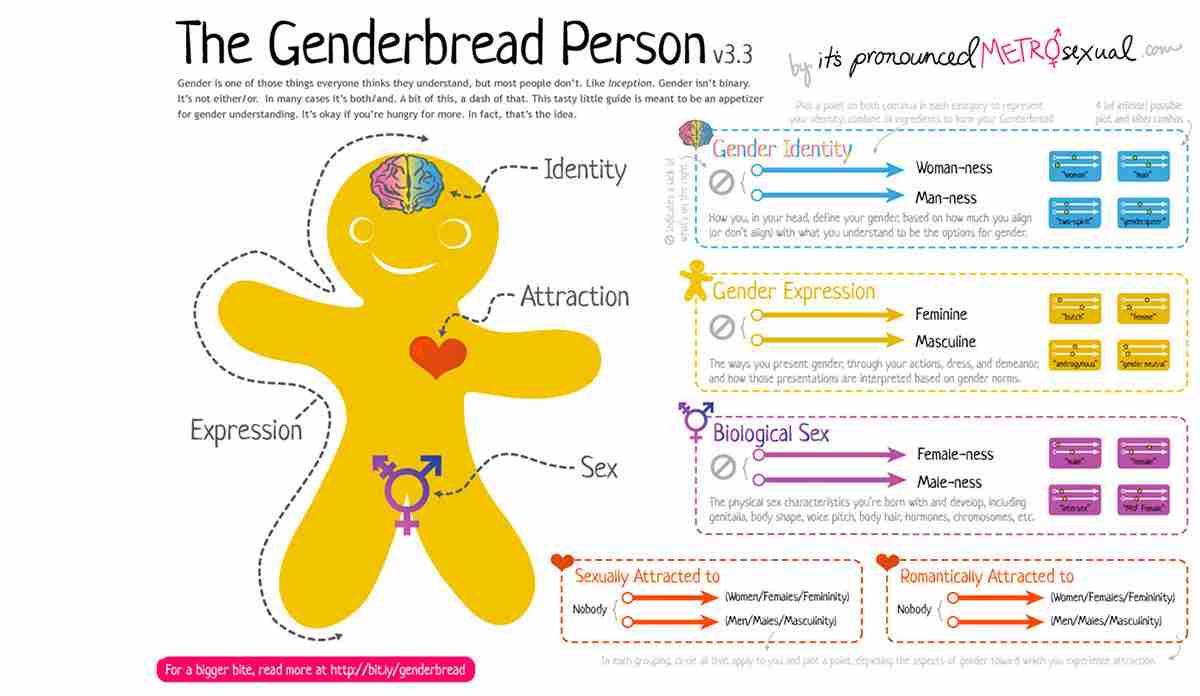

Si discute molto della distinzione tra “sesso” inteso come caratteristica biologica e “genere” inteso come modo in cui il sesso viene “socializzato”, cioè comportamenti, abbigliamenti, ruoli sociali, preferenze che segnalano la nostra appartenenza a un sesso piuttosto che all’altro. C’è una radice biologica nelle differenze che tipicamente si osservano tra uomini e donne, pur con tutta la gamma di variazioni che si osservano tra epoche e popoli diversi, oppure ha ragione la filosofa queer Judith Butler secondo cui il genere sarebbe puramente “performativo”, come un ruolo che si decide di recitare o un vestito che si indossa?

La distinzione tra “sesso” e “genere” si è imposta negli anni ’70 sulla base di una scommessa teorica: che le differenze tra uomini e donne fossero sostanzialmente (se non interamente) dovute all’apprendimento sociale (tramite ruoli, stereotipi, modelli, rinforzi…), senza un contributo rilevante della biologia. Quindi: genitali e caratteri secondari come seno, barba ecc. farebbero parte del sesso biologico, mentre personalità, preferenze, motivazioni, interessi, comportamenti non verbali, ricadrebbero nel dominio (culturale) del genere, tanto quanto le differenze nei vestiti o nelle pettinature. Bisogna ricordarsi che quegli anni sono stati la fase di picco delle teorie ambientaliste in psicologia, sociologia e antropologia, secondo cui comportamento umano è prodotto e plasmato dal contesto sociale, anche negli aspetti che ci appaiono come più stabili e “interni” alla persona. Questa visione (per certi versi ancora non del tutto superata, soprattutto in sociologia e nei gender studies) tendeva a relativizzare e dissolvere i dati psicologici, dal genere alla personalità fino ai disturbi psichiatrici più gravi come l’autismo e la schizofrenia.

Come dire: avrebbe potuto funzionare… peccato che la ricerca dei decenni successivi non abbia portato al trionfo dell’ambientalismo e del costruzionismo sociale, ma al contrario abbia messo sempre più in evidenza l’impatto delle differenze genetiche, dei meccanismi ormonali, e così via. Questo è successo mentre molti degli studi su cui si basava la mitologia scientifica degli anni ’70 si rivelavano essere non riproducibili, interpretati in modo distorto, o in qualche caso probabilmente inventati (come il celebre studio di Rosenhan sulle diagnosi psichiatriche). E quando i ricercatori hanno iniziato a confrontare in modo sistematico dati provenienti da culture diverse, con campioni sempre più grandi e variegati, hanno trovato molti pattern universali (ad esempio nelle preferenze per il partner o nel desiderio di varietà sessuale di maschi e femmine); ma anche variazioni che spesso andavano nella direzione opposta alle attese, per cui le differenze di genere tendono a diventare più marcate ed evidenti proprio nei paesi più “avanzati” dal punto di vista dell’uguaglianza tra i sessi. Per una sintesi e una bibliografia di approfondimento, ti rimando a questo articolo, sempre sul sito della Fondazione Hume.

Il risultato è che il lessico delle scienze sociali ha ereditato una distinzione tra “sesso” e “genere” che è diventata sempre più fumosa con il passare del tempo, e che nessuno sa davvero come usare in pratica (a parte le femministe radicali, che in buona parte sono rimaste fedeli al catechismo di cinquant’anni fa). Da qualche tempo, anche delle studiose femministe come Anne Fausto-Sterling hanno iniziato a riconoscere il problema e promuovere l’uso di termini come “sex/gender” o “gender/sex”. Non mi dilungo su questo argomento perché, provvidenzialmente, il filosofo Alex Byrne ha appena pubblicato un libro eccezionale (“Trouble with Gender“) che secondo me fa chiarezza definitiva sui vari dibattiti legati alla dicotomia sesso/genere. Personalmente, di solito uso questi termini come sinonimi, a seconda del contesto e della consuetudine (per esempio “differenze di genere” suona meglio che “differenze sessuali”).

Detto questo, è importante sottolineare due cose. Per cominciare, l’idea che il genere abbia un aspetto “performativo” ha sicuramente un fondo di verità. I modi di essere e di esprimersi che contribuiscono alla mascolinità e alla femminilità hanno anche degli aspetti convenzionali di “segnale”, e nel corso dello sviluppo si possono rinforzare con la pratica e la ripetizione. Ma questo non vuol dire che la base dei comportamenti mascolini e femminili sia arbitraria, o che il genere sia fondato sulla performance in senso costitutivo. Queste esagerazioni ad effetto possono funzionare solo in ambienti intellettuali autoreferenziali e scollegati dalla biologia (come purtroppo sono i gender studies).

In secondo luogo, bisogna ricordare che gli esseri umani sono specializzati nel prendere i meccanismi biologici – dalla nutrizione alla riproduzione – ed elaborarli in mille modi per farne comunicazione, arte e cultura (con la “c” minuscola e maiuscola). Per illustrare questo punto, mi piace usare l’esempio della barba: basta pensare a come, nelle varie epoche e culture, barba e baffi siano soggetti di mode, usanze, pratiche cosmetiche, ma anche di simbologie religiose e politiche. È chiaro che per comprendere davvero il “fenomeno barba” non possiamo limitarci al semplice dato biologico; ma allo stesso tempo, è impossibile capire i ruoli sociali e culturali della barba a prescindere dalla biologia (per esempio: la barba è sessualmente dimorfica; inizia a svilupparsi con la pubertà ma impiega diversi anni a diventare folta; ingrandisce la dimensione percepita del viso e lo fa sembrare meno giovane e più dominante). È anche possibile che l’uso sociale della barba, nel corso dei millenni, abbia influito più o meno direttamente sull’evoluzione biologica di questo tratto (questo sarebbe un esempio di coevoluzione geni-cultura). Naturalmente, sarebbe ridicolo sostenere che, siccome (a) i bambini di entrambi i sessi nascono senza barba e (b) gli stereotipi descrivono gli uomini come barbuti, siano gli stereotipi e i modelli culturali a far spuntare i peli sul viso degli adolescenti maschi. Però si fanno discorsi analoghi per molti tratti psicologici che, a conti fatti, potrebbero rivelarsi altrettanto “biologici” (o meglio: altrettanto intrecciati di biologia e cultura).

Dal binarismo alla fragilità dello “spettro”.

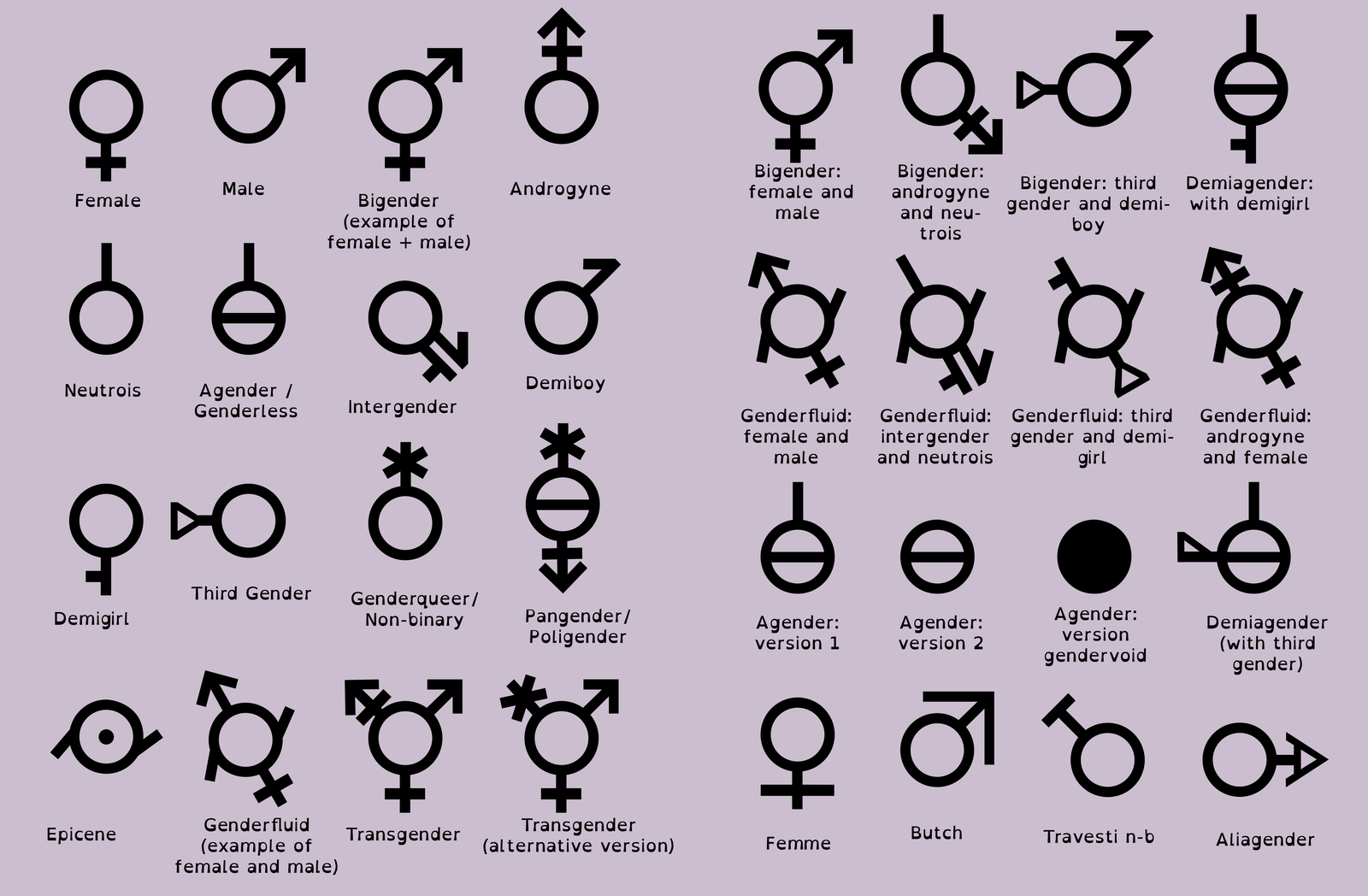

Uno dei dibattiti scientifici più sorprendenti e bizzarri degli ultimi anni riguarda la presunta necessità di superare l’idea del sesso nella specie umana quale sistema binario (uomo-donna, maschio-femmina) per riconoscere status scientifico a uno “spettro” o “continuum” di condizioni, dette “identità di genere”. Perfino riviste di divulgazione autorevoli come Nature e Scientific American hanno ospitato contributi di studiosi tesi a argomentare in questo senso, suscitando voci critiche (come i biologi Colin Wright e Jerry Coyne, gli studiosi del “Paradox Institute”, e molti altri), e lo stesso dibattito si può osservare nell’Accademia. Anche tu hai contribuito, ad esempio in una recentissima pubblicazione sul pregiudizio ideologico e politico nella ricerca psicologica. Qual è la tua posizione?

L’idea che si possa “decostruire” il binarismo sessuale e rimpiazzarlo con uno spettro continuo (o perché no, anche più di uno!) si basa su dei grossi fraintendimenti, non sempre commessi in buona fede. È un sintomo allarmante di come l’ideologia woke stia infiltrando le scienze naturali e iniziando a stravolgerle dall’interno, grazie a una nuova generazione di scienziati-attivisti e a figure istituzionali (editor, dirigenti di società scientifiche, ecc.) che vogliono evitare problemi, essere “inclusivi”, o stare “dalla parte giusta della storia”.

Ormai l’idea del sesso come “spettro” è stata smontata e criticata fino allo sfinimento, sia negli articoli degli autori che citavi (come questo, questo o questo) che in libri come quello di Byrne. La cosa tragica è che la definizione del sesso in base alla dimensione dei gameti e la spiegazione dei motivi per cui l’evoluzione tende a produrre solo due tipi di gameti (e quindi solo due sessi) non sono argomenti marginali; sono conquiste scientifiche basilari, che hanno implicazioni a cascata per tutta una serie di questioni estremamente importanti. Si tratta di un attacco al cuore della biologia. Mistificare questi concetti per spianare la strada all’ideologia del non-binario ci costerà molto salato.

L’antidoto migliore alla confusione che regna intorno a questo argomento è avere un modello mentale che distingua chiaramente fra tre diversi livelli di analisi. Il primo livello è quello funzionale, che riguarda il ruolo dei gameti maschili (piccoli) e femminili (grandi) nella riproduzione. A questo livello, il sesso è un fenomeno strettamente binario, per ragioni che siamo riusciti a capire grazie all’uso di modelli matematici.

Il secondo livello è quello della differenziazione sessuale nei singoli individui, un processo che si basa su una catena lunga e complessa di meccanismi genetici e ormonali. A questo livello, il binarismo è parzialmente incrinato dalle condizioni atipiche che possono essere categorizzate come intersessuali (intersex); ma bisogna notare che questi casi riguardano meno dello 0,02% della popolazione (uno su cinquemila), e che le eccezioni sono appunto eccezioni e non “terzi sessi” in aggiunta agli altri due.

Parlando di determinazione del sesso, è utile fare una parentesi. Come dicevo, si tratta di processi biochimici complessi e articolati. A volte (per esempio nei lavori di biologi femministi come la Fausto-Sterling) questa complessità viene letta come un indice di plasticità e potenzialità, al di là del semplice binarismo maschio/femmina. Ma si tratta di un equivoco: in molti casi, l’evoluzione produce meccanismi di sviluppo via via più complessi proprio per aumentarne la stabilità e garantire che l’obiettivo venga raggiunto a dispetto di mutazioni genetiche, fluttuazioni ambientali e altre fonti di disturbo. Per fare un’analogia tecnologica: i sistemi di controllo del volo negli aerei di linea sono tra i meccanismi più complessi e sofisticati in circolazione, con sensori di ogni tipo, computer indipendenti che elaborano i dati in parallelo usando software diversi tra loro, sistemi di guida multipli, e così via. Vedendo questa enorme complessità, un osservatore ingenuo potrebbe pensare che serva a permettere acrobazie e traiettorie di volo fantasiose e sorprendenti; al contrario, serve a tenere l’aereo su una rotta controllata e prevedibile, eliminando gli effetti di perturbazioni, malfunzionamenti ed errori per farlo atterrare nel posto giusto al momento giusto. Allo stesso modo, meccanismi biologici molto complessi possono essere al servizio di obiettivi piuttosto semplici e lineari, come lo sviluppo di due tipi distinti di individui (maschi e femmine). Non è un caso che le condizioni intersex siano così rare, a testimoniare la robustezza dei processi di differenziazione sessuale.

Il terzo livello è quello dei tratti fisici e psicologici legati al sesso, come statura, muscolarità, livelli ormonali, tratti di personalità, vari aspetti della sessualità, eccetera. Qui entrano in gioco in modo importante le differenze individuali: non solo maschi e femmine non sono tutti identici tra loro, ma i processi di selezione naturale e sessuale spesso tendono ad amplificare la variabilità e la diversità tra individui dello stesso sesso. La conseguenza è che, soprattutto in una specie tutto sommato poco dimorfica come la nostra, i tratti associati al sesso non si organizzano in due distribuzioni separate e rigidamente “binarie”, ma (con alcune eccezioni) tendono a mostrare un grado più o meno ampio di sovrapposizione. Per esempio gli uomini sono mediamente più alti delle donne, ma alcune donne sono più alte della media degli uomini. Per molti di questi tratti può avere senso parlare di uno spettro di mascolinità-femminilità, che però è una cosa ben diversa dall’idea che il sesso in quanto tale sia uno spettro di caratteristiche.

In sintesi: il binarismo sessuale esiste in forma “pura” nella distinzione funzionale tra due tipi di gameti, su cui è basata la definizione biologica dei sessi, si concretizza nei processi biochimici che guidano la differenziazione sessuale, e che (molto raramente) possono portare ad anomalie dello sviluppo classificate come intersex, e si esprime in una vasta gamma di tratti fisici e psicologici, sfumandosi e mescolandosi alle differenze individuali, che ci rendono non solo maschi e femmine della nostra specie ma persone uniche quali siamo. La distinzione tra questi tre livelli è una bussola che rende più facile orientarsi nel dibattito, senza perdersi in equivoci e slittamenti semantici.

Uno degli aspetti a mio parere più preoccupanti del dibattito sull’identità di genere è la spinta da parte sia di alcuni studiosi come Diane Ehrensaft, sia di alcuni gruppi di interesse, tra cui il WPATH, a riconoscere che si tratti di una caratteristica distinta dalla biologia, praticamente innata (sarebbe già chiaramente autopercepita dai bambini fin dai due anni di età), e pertanto la società dovrebbe farsi carico del cambio di sesso di quegli individui la cui identità di genere non corrisponda col sesso biologico, fin dall’infanzia, e accettando questa autopercezione come fatto oggettivo in ogni sua implicazione. Cosa ne pensi?

Devo dire che la Ehrensaft scrive in modo vago e impressionistico, per cui non è facile capire esattamente cosa intenda con il suo concetto di “vero sé di genere” (true gender self). Quello che è chiaro è che considera il nucleo di questa identità come innato, già presente alla nascita. Questo nucleo rimane stabile nel tempo e può esprimersi in modo più o meno autentico, piuttosto che formarsi nel corso dello sviluppo. Questa idea sta alla base della fantasia pseudo-psicologica per cui ogni neonato “sa” già intimamente di essere maschio, femmina, o qualche via di mezzo (anche se non può ancora esprimerlo a parole). È vero che, nei primi due-tre anni di vita, i bambini sviluppano un senso di essere maschi o femmine, che si consolida gradualmente; ma si tratta di un processo basato sull’auto-osservazione, il confronto con altri bambini e adulti, e (almeno in parte) sulle interpretazioni offerte da genitori e altre persone di riferimento. Nel suo libro che ho citato prima, Alex Byrne fa delle distinzioni utili tra i diversi significati possibili del termine “identità di genere” e ne mette in luce le contraddizioni.

È anche vero che, per cause in buona parte genetiche e ormonali, alcuni bambini (sia maschi che femmine) sviluppano dei profili di personalità, interessi e preferenze che sono più tipici dell’altro sesso. Non è strano che, crescendo, questi bambini si sentano poco a casa nel loro sesso biologico, e a volte (soprattutto se indirizzati in questo senso dal loro ambiente sociale) possano convincersi di appartenere “internamente” all’altro sesso. Però questo tipo di identificazione non è per forza stabile nel tempo, e può cambiare via via che i bambini attraversano la pubertà, si innamorano, diventano adulti, hanno dei figli, e così via; tutto questo mentre le abilità cognitive diventano più sofisticate e gli permettono di leggere sé stessi in modo più flessibile, costruendo un’identità meno schematica e integrando aspetti diversi della propria personalità. Per esempio, una bambina dal profilo psicologico molto atipico che alle elementari si sente “un maschio” potrebbe, qualche anno dopo, descriversi come una ragazza mascolina o un “maschiaccio”, e magari, diventata adulta, scoprire e stupirsi di certi lati “femminili” di cui non aveva fatto esperienza prima. Questo per dire che l’identità non è un timbro impresso alla nascita, ma qualcosa che si negozia con sé stessi e con il proprio ambiente, e che può evolversi in modo anche notevole nel corso della vita.

In questa prospettiva, il fenomeno delle identità cosiddette “non binarie” può giocare ruoli molto diversi per diverse persone. Per qualcuno può rivelarsi un modo abbastanza funzionale per integrare parti contrastanti di sé, esplorare ruoli alternativi, o attraversare un momento di cambiamento e disorientamento personale. Per altri, paradossalmente, temo che l’identificazione non binaria possa diventare un fattore di rigidità cognitiva e ostacolare la crescita, focalizzando l’attenzione in modo ossessivo su dei vissuti che spesso sono molto comuni (riconoscere alcuni aspetti di sé atipici rispetto al proprio sesso, assumere ruoli più o meno mascolini o femminili in diversi contesti sociali, notare che il proprio desiderio sessuale cambia a seconda della relazione col partner, ecc.), incasellandoli in categorie che a volte sembrano dei surrogati molto superficiali di un’autentica conoscenza di sé e degli altri. Tutto questo accade in un clima culturale/ideologico che tende a patologizzare e “dissociare” aspetti importanti sia del maschile che del femminile, in continuità con gli aspetti più deleteri del femminismo (basta pensare al dibattito sulla “mascolinità tossica”, o alla difficoltà nel riconoscere che ci sono differenze profonde tra la sessualità dei maschi e delle femmine).

Naturalmente nel calderone del non-binario confluisce un po’ di tutto, dalla ricerca di riconoscimento sociale e unicità, alla ribellione contro ruoli e aspettative vissuti come ingiusti o troppo rigidi, fino al disagio psicologico e alla psicopatologia vera e propria. I fenomeni della disforia di genere e dell’identificazione transgender sono altrettanto eterogenei, anche se in modi diversi, e per questo sfidano le spiegazioni semplici e le valutazioni univoche. Mi fermo qui, proprio perché fare un discorso serio su questo argomento richiederebbe troppo spazio e un approfondimento tutto suo.

Il rosa e l’azzurro.

Negli ultimi anni si è sentito dire spesso in ambiti femministi e promotori della teoria gender che la tipica associazione del maschile con il blu e del femminile con il rosa oltre a essere puramente convenzionale, sarebbe in realtà “invertita” rispetto ad alcuni decenni fa quando, si sostiene, valeva esattamente l’opposto. Hai dedicato due papers a questo tema (qui e qui): in sintesi, cosa hai scoperto?

Quei due sono dei mini-paper senza nessuna pretesa, però l’argomento è intrigante! Avevo sentito parlare anch’io di questa inversione dei colori, mi era sembrata una cosa po’ strana (e un colpo di scena troppo “perfetto” per essere vero), così sono andato a cercare le fonti. Mi sono reso conto che tutto è nato da dei lavori di Jo Paoletti, una “storica dei tessuti” che si è basata letteralmente su quattro ritagli di giornali americani pubblicati a cavallo del ventesimo secolo. Per conto mio, ho semplicemente fatto delle ricerche un po’ più sistematiche su giornali e libri a partire dal 1880, che hanno dipinto un quadro molto diverso. Nei libri anglosassoni non si trova nessuna traccia della famosa inversione, e i riferimenti sono praticamente tutti al blu per i bimbi e rosa per le bimbe. Invece, per qualche motivo, nei giornali e riviste americane si trova un mix di convenzioni diverse (anche se non una vera e propria inversione), fino agli anni ’20 quando il codice “standard” comincia a prevalere. Fino a quel momento nessuno aveva verificato i dati, e col passaparola si era creata una specie di leggenda metropolitana, nei media ma anche nella letteratura scientifica.

Per capire davvero cos’è successo servirebbero degli storici seri, ma il punto che interessa a me è un altro: è possibile che ci siano delle lievi differenze nel sistema visivo di maschi e femmine, che nel tempo hanno portato al successo universale del codice rosa/blu? Magari con l’aiuto della tecnologia, che ha permesso di produrre stampe e oggetti dai colori sempre più vivaci? Non lo sappiamo, e personalmente rimango agnostico in attesa di dati convincenti, ma non è una domanda sciocca come viene fatta passare di solito. I pochi studi cross-culturali fatti fino ad ora hanno dato risultati interessanti anche se ancora contraddittori. Rispetto a una possibile spiegazione funzionale, ci sono dei dati stimolanti su cui riflettere: ad esempio, la pelle di uomini e neonati ha una componente di rosso particolarmente intensa, che potrebbe essere alla base di una maggiore preferenza per i toni rosso-rosati nelle donne. Ovviamente queste sono solo idee speculative, ma potrebbero diventare finestre su degli aspetti ancora poco esplorati nostra biologia. Purtroppo il tema è diventato vagamente tabù perché si presta facilmente alla derisione (oltre che alle accuse di sessismo), ma questo è esattamente il motivo per cui vale la pena insistere…

Ti ringrazio per la tua disponibilità, anche a nome dei lettori di La Fionda. C’è qualcosa che vuoi aggiungere in chiusura?

Grazie a te! Ne approfitto per pubblicizzare un workshop sulle differenze di genere che ho contribuito a organizzare a settembre dell’anno scorso. Il titolo è “Sex/Gender Differences: The Big Conversation”. Per la prima volta abbiamo portato nella stessa stanza psicologi evoluzionisti, neurobiologi e studiose femministe come Cordelia Fine e Lise Eliot, che hanno passato due giorni a presentare i loro argomenti, per poi dibattere e dialogare a ruota libera. È stata un’impresa estenuante ma ne è valsa la pena, e adesso tutti i video dell’evento si possono guardare a questo link. C’è anche un thread di Diana Fleischman su Twitter/X che sottolinea alcuni dei passaggi più interessanti. Come sai, penso che la polarizzazione ideologica e l’isolamento tra discipline siano molto pericolosi, non solo per la scienza ma anche per la società in generale. L’unico antidoto è il dialogo aperto tra prospettive diverse, ma in questo periodo gli spazi di confronto tendono a chiudersi sempre di più invece di allargarsi. Sono fiero di quello che siamo riusciti a fare con questo workshop, e spero che possa servire da modello per altre iniziative di questo tipo.