Sono rimasto profondamente colpito dall’articolo che la giudice Paola Di Nicola ha pubblicato nel luglio scorso sul sito “Questione giustizia”. Quell’insieme di considerazioni violentemente antimaschili e irresponsabilmente vittimizzanti nei confronti di tutte le donne è stato debitamente commentato nel merito dal nostro Alessio De Luca, in un’analisi che condivido dalla prima all’ultima parola. Tuttavia la lettura dell’articolo della Di Nicola contiene alcuni aspetti che, dal mio personalissimo punto di vista, meritano un ulteriore approfondimento. Mi riferisco in particolare al peso che, secondo la giudice, avrebbero avuto due produzioni letterarie antiche nell’affermazione ancora oggi di una “teoria dello stupro” e, più in generale, di un atteggiamento socio-culturale generalizzato tale da giustificare in qualche misura la violenza o l’oppressione contro le donne. I contributi del passato menzionati dalla Di Nicola sono il “Deuteronomio“, uno dei 46 libri che costituiscono l’Antico Testamento, redatto (si ipotizza) attorno al VI secolo prima di Cristo, e la “Ars amatoria” di Ovidio, una sorta di saggio in versi scritto dal poeta latino nel I secolo avanti Cristo. Al di là della scarsa logicità in sé dell’idea che due specifiche produzioni letterarie, tra le centinaia di migliaia realizzate lungo la storia, per di più analizzate soltanto in alcuni loro passaggi, possano plasmare l’atteggiamento di intere società dell’oggi, colpisce la scelta di per sé di due testi così antichi, elaborati in ere sicuramente evolute della storia umana, ma comunque ancora appartenenti a una fase primigenia della civiltà.

La domanda è: da dove la Di Nicola ha tirato fuori queste due referenze letterarie? E perché solo queste due e alcune citazioni da esse? È facile immaginare, date le sue letture di riferimento (ad esempio il sito “Abbatto i muri”) che sia il risultato della modalità di ricerca culturale tipicamente femminista, quella del cherry picking, che comporta uno scandaglio attento di testi storici a caso, l’isolamento di espressioni “maschiliste o patriarcali” e la conseguente costruzione di un percorso di condanna e, quando possibile, addirittura di cancellazione. In questa pesca a strascico l’ondata di cancel culture di marca femminista dev’essersi imbattuta in quei due testi, che così sono finiti sul banco degli imputati in qualche articolessa di qualche “Pravda” rosa. La Di Nicola deve aver letto qualcuna di quelle impressioni, da spirito semplice (o astuto, chissà…) deve averne colto la potenza emotiva, ed ecco lì che Antico Testamento e Ovidio finiscono sbertucciati come causa dell’odierna dilagante (ma soprattutto inesistente) “teoria dello stupro”. Un procedimento ignorante su una premessa ignorante. Uso il termine nel suo senso proprio, ovvero di “colui che ignora”, che non sa. Nel caso del femminismo si potrebbe dire: che fa finta di non sapere. In particolare finge di ignorare che le espressioni artistiche è pur vero che prendono ispirazione dai costumi dei tempi in cui vengono realizzate, ma è altrettanto vero che, specie se si tratta di opere a carattere religioso o poetico, esse fanno ampio uso di allegorie o simbolismi e si inscrivono in un messaggio generale che può essere codificato correttamente solo dopo studi approfonditi. Non solo: anche ipotizzando che certe espressioni artistiche si limitassero a “fotografare” la loro realtà in modo preciso, non si può far finta che le civiltà non avanzino ed evolvano, all’interno di un processo dove le eredità del passato vengono filtrate sulla base della produttività dei loro elementi. In altre parole: si tramanda alle epoche successive solo ciò che è vero, utile, spendibile nel miglioramento dell’esistenza individuale e collettiva. Il resto o viene scartato, o viene mantenuto come mera testimonianza culturale e antropologica.

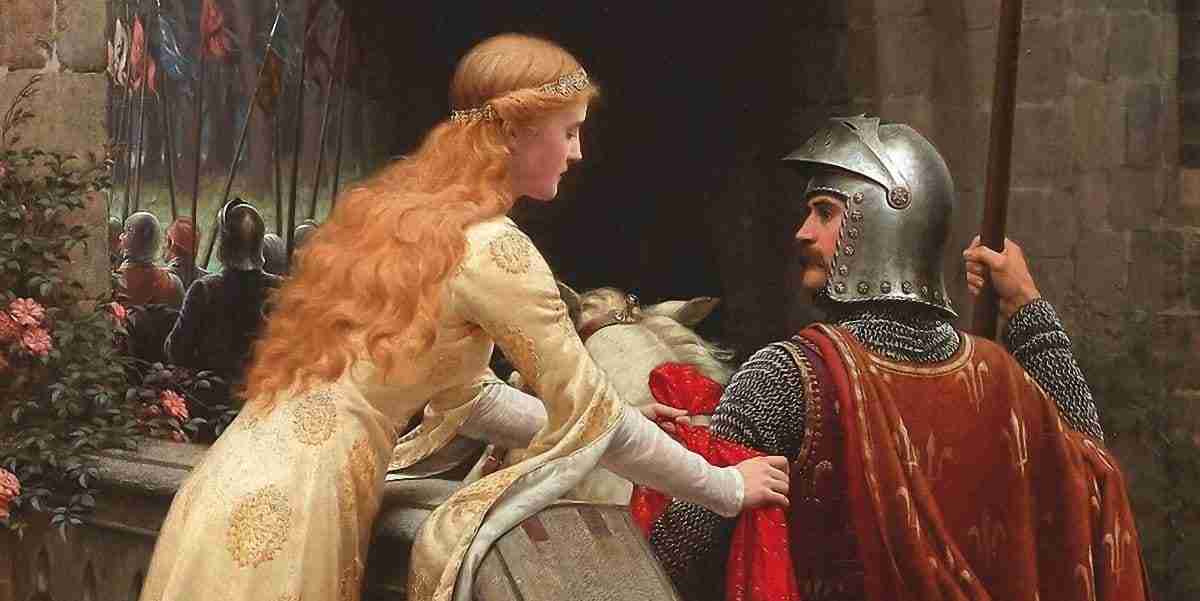

Il cavaliere Galvano, re Artù e il mago Merlino.

Che le donne fossero trattate in modo rude ai tempi della composizione del Deuteronomio è assolutamente probabile. Ma era una rudezza legata ai tempi semi-preistorici, dove contava praticamente solo saper portare le armi e fare lavori di fatica, come ha magistralmente iniziato a raccontare ieri il nostro Santiago Gascó Altaba. Nessuno, né uomini né donne, se la spassava a quei tempi, ad eccezione forse di re e regine. Un po’ meglio forse era la situazione all’epoca di Ovidio, la cui rappresentazione della relazione uomo-donna fotografa, tra mille altre cose, un dato di fatto: molte donne amano l’uomo che le tratta rudemente o le respinge. Circostanze riscontrabili spessissimo nella realtà. Ma nel complesso il poema di Ovidio ha un altro scopo, quello di descrivere il grande mistero insito nell’incontro erotico tra uomini e donne. Un’incognita su cui gli artisti non hanno mai smesso di interrogarsi: ieri c’era Ovidio, l’altro ieri (mutatis mutandis) c’era Marco Ferradini con la sua “Teorema“, ognuno con la propria tesi. Di certo ciò che è rimasto ed è pervenuto a noi dall’epoca del Deuteronomio o del poeta latino è dovuto passare al vaglio di molti secoli e ha dovuto affrontare una sfida enorme, che a tutti gli effetti ha perso: quella contro l’amor cortese. Un’idea di relazionalità uomo-donna che nei fatti si affermò dalla fine dell’Alto all’inizio del Basso medioevo, e nella mitologia letteraria venne cristallizzata in molti secoli successivi, più o meno fino all’illuminismo. Dico questo dalla mia posizione di appassionatissimo e buon conoscitore della letteratura cavalleresca, mentre proprio in questo periodo sto leggendo “Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri“, composto in carcere nel 1485 da un avventuriero condannato per violenze e rapine, l’inglese Thomas Malory. Ai suoi tempi la cavalleria come modello di vita e l’amor cortese di fatto non esistevano più. Ne rimaneva una reminiscenza mitica, eternata sia da testi antichi che da quelli suoi contemporanei, a cui lui diede il suo contributo dove, nonostante la distanza temporale, viene riconfermato il tipo ideale di rapporto tra uomo e donna ancorato all’etica cavalleresca e a quella dell’amor cortese.

Questo per dire che gli aspetti primitivi del Deuteronomio e quelli tormentati di Ovidio, prima eventualmente di arrivare a noi, hanno dovuto affrontare alte e spesse mura perimetrali alzate proprio dal medioevo a difesa e a onore della donna. Senza scomodare autori antichi come Chrétien Des Troyes, Béroul, Hartmann Von Aue, o più rinomati come Dante, Petrarca o l’Ariosto, restiamo su quel delinquentello di Malory: a un certo punto racconta che Galvano, cavaliere nipote di re Artù, venne colto con la testa di una dama che aveva da poco decapitato. Ginevra, moglie di Artù, lo richiama alle sue responsabilità di fronte a un atto così esecrabile (corsivi miei): «volle che il nipote fosse sottoposto al giudizio delle dame. Queste lo condannarono a difendere le donne per tutta la vita e a battersi per le loro cause». Un tribunale di donne giudica e condanna un fiero e nerboruto cavaliere richiamandolo al suo dovere precipuo, che è impegno per tutta la vita. Più avanti Malory spiega cosa re Artù pretendeva dai cavalieri che ammetteva alla sua “tavola rotonda”: «impose loro di non commettere mai oltraggi o omicidi, di rifuggire sempre dal tradimento, di non comportarsi mai con efferatezza, ma di concedere grazia a chi la implorasse, sotto sanzione di perdere per sempre l’onore e la sua protezione. Inoltre il re ingiunse loro, pena la morte, di soccorrere sempre le dame, le damigelle e le gentildonne». Non c’è dignità al di fuori delle rigidissime regole imposte dal re. Regole d’onore e correttezza. Ma soprattutto non c’è vita senza il rispetto e la protezione delle donne: chi non li esercita, viene condannato a morte. Ma non c’è storia di re Artù senza che appaia anche il mago Merlino: questo anziano e astuto druido a un certo punto si invaghisce di Nimue, una deliziosa fanciulla iniziata alle arti magiche. Essa accetta di buon grado la corte del vecchio Merlino, e si fa insegnare da lui tutti gli incantesimi più potenti e i prodigi più incredibili. Il mago, convinto che tra loro vi sia amore sincero, si aspetta una relazione normale, compresi i piaceri carnali. Ma sbaglia: «poiché Merlino le stava sempre intorno per cogliere la sua verginità, Nimue lo prese a noia e pensò di liberarsene», racconta Malory. E così, usando le magie che lo stesso Merlino le aveva insegnato, lo rinchiude in una grotta, dove il mago, da sempre prezioso alleato di re Artù, morirà d’inedia.

Alla radice delle odierne relazioni uomo-donna.

Questi sono alcuni esempi presi a caso da una lettura che ho in corso in questo momento. Essi però, voglio ripeterlo, raccolgono temi espressi a chiare lettere e negli stessi termini anche da roman delle epoche in cui la cavalleria esisteva a tutti gli effetti e che hanno attraversato pressoché immutati nella loro radice la bellezza di cinque o sei secoli. Non sostengo che quanto narrato dai poemi cavallereschi corrisponda perfettamente alla realtà storica di quei tempi, è ovvio che essi risentano di una netta mitologizzazione letteraria, ma la base c’è, è quella a tutti gli effetti, che sia resa in composizioni dal carattere prevalentemente bellico (penso alla “Chanson de Roland”), in componimenti di sublime aulicità (Francesco Petrarca) o in poemi di intrattenimento (come l’ “Orlando innamorato” o l’ “Orlando furioso”). In quei cinque-seicento anni, la donna si è erta come turris eburnea mystica rosa, un’altissima torre inespugnabile di sublime dignità, qualcosa da difendere a costo della vita e da onorare senza timore alcuno, anche se ciò comporta di subire severe umiliazioni. Contro questa torre le espressioni primitive come il Deuteronomio, Ovidio, o altre produzioni simili, oggettivamente si schiantano e si sbriciolano.

Tanto è falso che da essi noi oggi deriviamo la dilagante (e inesistente) “teoria dello stupro”, quanto è vero che i principi cavallereschi, così potentemente affermati, sono ancora vivi in moltissimi uomini e donne contemporanei. Se ci sono ancora (e in effetti ci sono) uomini che intervengono, anche a rischio di rimanere feriti o uccisi, a difendere una donna aggredita; che si alzano quando una donna entra in una stanza; che lasciano il passo a una donna; che compiono le più incredibili follie per conquistare la propria amata; e se costoro non fanno nulla di tutto questo per un uomo, ebbene è anche grazie a quell’eredità culturale, elemento fondante, piaccia o meno, della relazione uomo-donna, pur filtrata anch’essa dall’evoluzione successiva, Illuminismo in primis. È per questo che nella profonda convinzione di ognuno, giusta o meno che sia, l’uomo è davvero uomo quando salva o protegge una donna, e smette di esserlo quando la uccide o la stupra. Anche per questo chi finisce in carcere per crimini del genere sa che non farà una bella vita con i compagni di prigionia: per paradosso, i delinquenti generici sono gli ultimi assertori moderni delle severe leggi della cavalleria e in genere la fanno pagare molto amara, da dietro le sbarre, a chi si è macchiato di reati contro le donne (o i bambini). In ogni caso, non vedere questo percorso prospettico, non ammettere l’importanza del caposaldo cavalleresco nel dare l’imprinting di base alla condotta maschile moderna, vuol dire essere ciechi o ignoranti o in malafede. O tutte e tre le cose insieme. In una parola: femministi. Come il giudice Paola Di Nicola.