Per mantenere vive queste pagine, spendiamo diverso tempo compulsando i vari mass-media, cosa che ci consente di avere “il polso” della spinta propagandistica che su alcuni postulati ideologici del femminismo si sta esercitando nella nostra società. Con sollievo, fino a poco tempo fa, avevamo registrato un’oggettiva perdita di mordente e legittimità del concetto di “femminicidio”, complice anche l’orgia di nonsense politico-mediatico seguita all’omicidio di Giulia Cecchettin. Non che precedentemente “femminicidio” avesse chissà quale legittimità, ben intesi, ma il martellamento mediatico gliene conferiva comunque in modo significativo. Poi il parossismo raggiunto a fine 2023 e noi, insieme ad altre pagine e alle riflessioni di altri analisti, abbiamo contribuito a diffondere un sano scetticismo che ha protetto e protegge tuttora l’opinione pubblica nazionale dal dilagare della mistificazione. Tuttavia di recente abbiamo notato una certa recrudescenza, con coraggiosi tentativi di tornare ad affermare il “femminicidio” in sé e ancor più come fenomeno emergenziale nazionale. L’ANSA, per esempio, di recente ha ritenuto opportuno lanciare un podcast dove Paola Tamborlini e Vera Gheno provano a ridare dignità all’inesistente, arrivando a lodare Elena Cecchettin per aver definito Turetta “figlio sano del patriarcato”. Altro esempio sono i ragazzini e le ragazzine del nuovo movimento “bruciamo tutto”, che a Roma hanno assaltato e deturpato l’ingresso della RAI sostenendo nientemeno che i “femminicidi” siano raccontati dai media in modo imbarazzante. Sono solo due tra i diversi esempi di come la bugia stia provando a rialzare la testolina e di fronte a ciò ci sentiamo in dovere di fare un piccolo sunto sul tema, utile a chiunque si ritrovi a dover dibattere con invasate o furbacchione varie.

Primo pilastro: il “femminicidio” non esiste nel Codice Penale italiano, né come fattispecie autonoma di reato, né come aggravante, anche perché non ne esiste una definizione ragionevole e comunemente accettata. Talune si focalizzano sull’autore (“uomo”), talaltre sul movente (“uccisa in quanto donna”). Se non che, quando si tratta di contare i casi, per gonfiare i numeri si infilano anche omicidi commessi da donne o omicidi con i moventi più disparati. La cortina fumogena di una definizione priva di caratteristiche certe è funzionale alla costruzione di un equivoco che consente di inserire nel grande calderone dei femminicidi qualsiasi episodio che registri una vittima femminile, comprese figlie uccise dalle madri o zie uccise dalle nipoti. A livello istituzionale nessuno ha mai dato una definizione di “femminicidio”, tranne la Polizia di Stato nel 2018, tentando di coniugare i due fattori, ossia asserendo che esso potrebbe essere ogni omicidio con vittima donna e autore uomo, laddove quest’ultimo si consideri superiore o padrone della vita della vittima. Una definizione concettualmente molto debole che in ogni caso, se accettata, attesterebbe che i “femminicidi” in Italia, da anni, si aggirano tra i 30 e i 40 casi all’anno. Cifra per altro confermata di recente da Francesco Messina, Prefetto di Padova, non certo accusabile di essere un misogino o un maschilista. Un solo caso sarebbe anche troppo, ovviamente, ma misurando il fenomeno in modo analitico, razionale e non emotivo, non si può negare che si tratti di una frequenza risibile rispetto ad altri fenomeni di devianza che avvengono all’interno della società italiana. In altre parole: 30/40 casi del genere all’anno, dal punto di vista statistico e socio-criminologico dovrebbero essere motivo di vanto per l’Italia, specie a confronto con i dati provenienti dagli altri paesi europei. Che sia così lo dimostrano le varie verifiche che facciamo ogni anno su tutti i casi riferiti come “femminicidio” dai media e che ci permette di individuare un secondo pilastro: non si tratta affatto di un’emergenza nazionale.

Un mito contro-fattuale.

Nonostante quanto detto sopra, c’è una pressione costante a tentare di affermare che il “femminicidio” abbia una sua gravità specifica superiore ad ogni altro tipo di reato violento (a partire dall’omicidio con vittima uomo) e in questa sciocchezza sta il terzo pilastro: dare più importanza alle donne uccise da mano maschile sottende subliminalmente il messaggio che tutti gli uomini siano per loro natura violenti e le donne per loro natura siano vittime, e che i primi esercitino la violenza non spinti da ragioni specifiche, per quanto inaccettabili, ma da una pulsione puramente ideologica che gli rappresenta tutte le donne come legittimamente “ammazzabili”. La narrazione dominante tende a descrivere il femminicidio come un inarrestabile fenomeno strutturale, di sistema, in sostanza uno sterminio pianificato dall’intero genere maschile ai danni dell’intero genere femminile. Banalizzando: si cerca di far passare il messaggio che per tutti gli uomini le donne siano tutte ciò che tutti gli ebrei erano per tutti i nazisti. Un’idea semplicemente folle, ma essenziale ad affermare che esista il cosiddetto “patriarcato”, per contrastare il quale viene proclamata a gran voce la necessità a) di leggi più restrittive da applicarsi preferibilmente contro il genere maschile, b) di innumerevoli, sostanziosi e succulenti finanziamenti alle organizzazioni femministe (centri antiviolenza in primis) che combattono quotidianamente questo presunto patriarcato. Parte di questo giochetto dialettico-ideologico è affermare che “sono più le donne uccise da uomini che uomini uccisi da donne”, che di nuovo suggerisce la stessa falsificazione, ossia la presenza di una pulsione sessista maschile all’omicidio delle donne “in-quanto-donne”. La verità è che sono di più le persone (in generale) uccise da uomini che da donne, ma questo è un fatto noto da circa 200.000 anni, legato alla diversa natura dei due sessi. Senza contare che, stanti le statistiche, le donne comunque provano spesso ad ammazzare gli uomini, senza però riuscirci come ci riescono gli uomini e quindi limitandosi a procurare lesioni di varia gravità. Ciò non comporta che la pulsione omicida possa essere cancellata dal mancato raggiungimento dell’obiettivo. Se la vittima maschile riesce a sopravvivere ad aggressioni a colpi di forbici, coltelli, accette e mannaie, e poi avvelenamenti, investimenti o spinte nel vuoto, non fa dell’aggressione femminile un fatto meno grave, né dell’autrice una persona meno pericolosa. In sostanza, una chiave di lettura libera da inquinamenti ideologici femministi potrebbe arrivare alla conclusione che le donne uccidono meno perché non vi riescono, non perché non vogliano farlo. A margine, ma nemmeno troppo, stanno poi i casi in cui gli uomini usano la loro superiore forza naturale per salvare o proteggere le donne. Il loro numero è sconfinato, mentre è risibile a sessi invertiti, ma curiosamente sono conteggi che nessuno tiene…

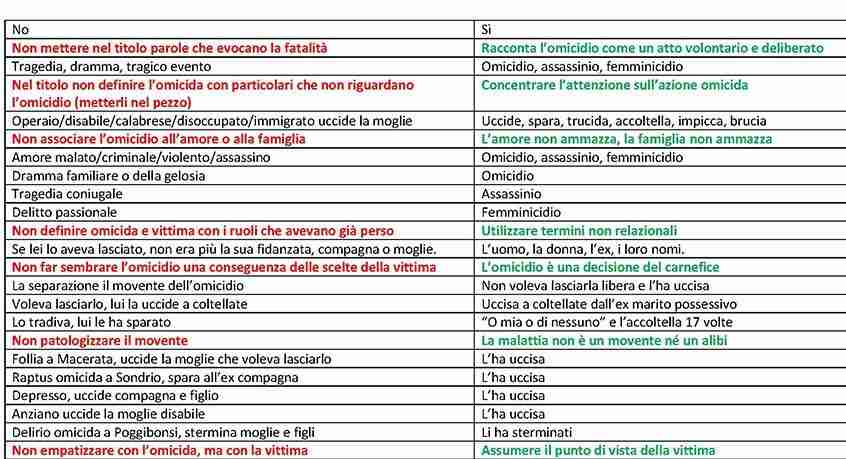

Un quarto pilastro attiene poi a manifestazioni come quelle inscenate dai fanciulli e dalle fanciulle alla sede RAI di Roma (e prima di ciò anche a Piazza di Spagna), ovvero al racconto dei “femminicidi”. Il cosiddetto storytelling ha una funzione chiave nella diffusione e nel consolidamento delle falsità propagandistiche e in questo senso la loro protesta ha un senso: da quando è venuta a mancare la più osannata ideologa della narrazione del “femminicidio”, ossia Michela Murgia, i media hanno iniziato a darsi una calmata. Fu la scrittrice sarda, infatti, nel 2020, a far circolare una sorta di “decalogo” (vedi immagine qui sotto) presso le maggiori redazioni italiane, di fatto imponendo ai giornalisti il modo con cui raccontare i fatti omicidiari con vittima donna e autore uomo. Fummo noi a scoprire e denunciare l’esistenza di questa velina da MinCulPop (vedi qui e qui) e a rendere conto di quanto alcuni giornalisti avessero preso male quel genere di diktat. Ma furono pochi, nella maggioranza dei casi si obbedì al decalogo murgiano che imponeva di rimuovere dalle cronache ogni possibile elemento di contesto in grado di spiegare (non di giustificare, ma spiegare) la natura del gesto criminale, limitandosi a sottolineare in modo quasi ossessivo che lui ha ucciso lei. Ben intesi, la stragrande maggioranza dei media ancora si allinea obbediente ai decreti talebani di Michela Murgia (che arrivò a definire “femminicidio” anche una donna che decide di occuparsi dei figli e della casa…), ma un varco nel fronte monolitico di un tempo si è aperto e voci critiche si fanno strada in modo sempre più convincente. Ed è anche per correre ai ripari e riconsolidare il fronte che riprendono a spuntare interventi come quelli che abbiamo segnalato. Che per altro, e non a caso, a livello mediatico trovano sempre un’unica possibile soluzione: soldi, soldi, soldi. Più soldi (pubblici) ad associazioni femministe e centri antiviolenza. Se non che, a distanza di anni e di milioni versati a fondo perduto, chiedere fondi a pioggia e al contempo lamentare violenze e omicidi incessantemente in aumento crea un corto circuito: a questo punto ha senso dire che la cura adottata, numeri di servizi e centri antiviolenza vari, evidentemente non funziona.

Il lascito di Michela Murgia.

In conclusione: il concetto di “femminicidio”, nella sua totale inconsistenza, ha essenzialmente due promotori, uno più in malafede dell’altro. Il primo è l’ampio movimento femminista che, tramite esso, afferma l’esistenza di un fenomeno in realtà inesistente (il patriarcato), appellandosi al quale ottiene visibilità e potere di imporre regole sempre più restrittive (se si tratta di politici) o importanza sociale e denaro (se si tratta delle lobby collegate). Il secondo sono i mass-media, che si rendono strumenti attivi della propaganda femminista, sia per paura di finire catalogati tra i “cattivi”, sia soprattutto perché ciò gli consente di accedere a corposi profitti, in termini di contributi o introiti pubblicitari, anche a costo di falsificazioni colossali, che spiegano in buona parte la collocazione dei media italiani al 46esimo posto, tra Tonga e la Polonia, nella classifica sull’esercizio della libertà di stampa. Quand’anche si accettasse l’esistenza del “femminicidio” nei termini citati della Polizia di Stato (e per noi è comunque una definizione inaccettabile), si finisce per concludere che si tratta di un fenomeno minimale, ampiamente superato da altre più gravi emergenze sociali, che però risultano meno redditizie in termini sia economici che di consensi, sui quali alcuni personaggi hanno costruito intere carriere politiche e giornalistiche. La verità dei fatti (ossia dei dati) mostra che il nostro, dal lato generico degli omicidi (e quindi anche dei “femminicidi”), è uno dei paesi più sicuri d’Europa. Alla luce di ciò, il “femminicidio” si configura come un mero mito mediatico, o meglio come la classica goebbelsiana bugia ripetuta così tante volte da diventare verità. Che nessuno dimentichi tutto ciò e lo diffonda, mentre si tenta di ridare al concetto una dignità che non gli è e non gli sarà mai propria.