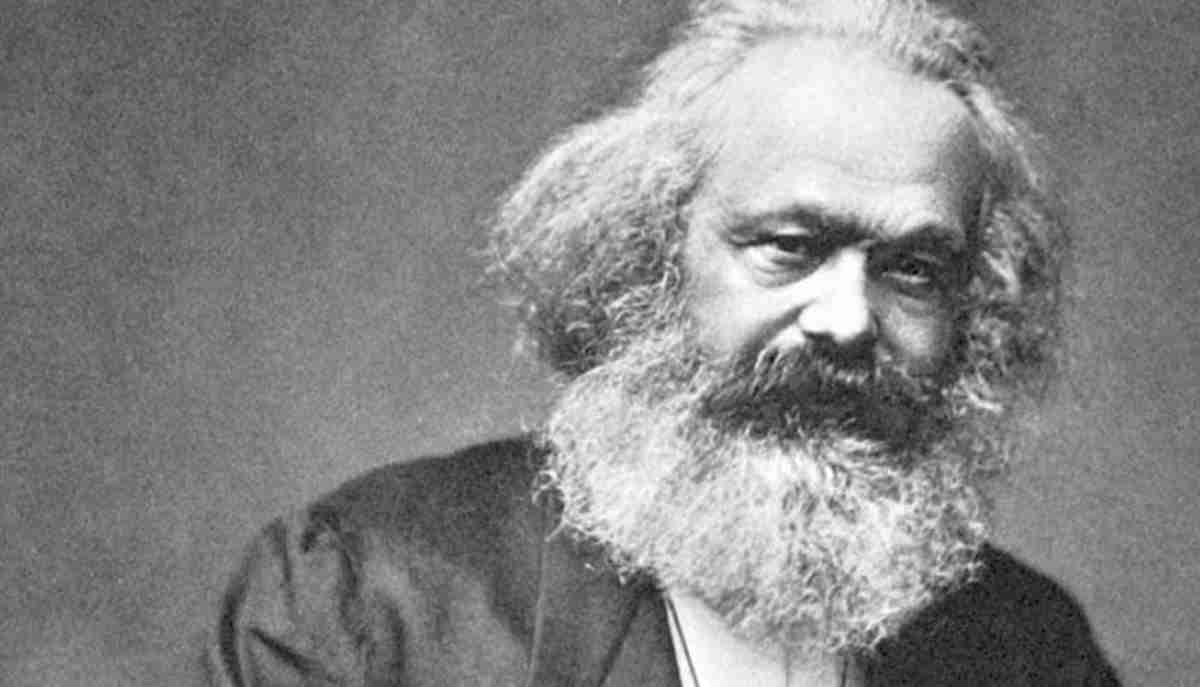

Le ideologie sono sistemi di idee che costituiscono la base per l’azione politica, sociale, religiosa (Garzanti, 2010). Karl Marx criticò la filosofia, in quanto essa si sarebbe limitata a pensare alla realtà, ma non avrebbe agito per cambiarla. «I filosofi si sono limitati a interpretare il mondo in modi diversi; si tratta ora di trasformarlo», scrive Marx nell’ultima delle sue Tesi su Feuerbach, la XI tesi. Fino allora i movimenti filosofici sarebbero stati sistemi di idee senza alcuna volontà d’azione. Si è detto che il Novecento è stato il secolo delle ideologie, perlopiù salvifiche. Alcuni scrittori, come ad esempio George Orwell e Hannah Arendt, ci hanno messo in guardia sui danni che possono provocare le ideologie salvifiche, proprio perché in quanto salvifiche devono raggiungere tassativamente compimento, con le buone o con le cattive. Filosofi come Karl Popper e José Ortega y Gasset ci hanno ammonito contro questo totalitarismo salvifico, lotta permanente fra la “società chiusa” e la “società aperta”: ossia fra Sparta e Atene, parabola storica della civiltà occidentale. La prima sarebbe il simbolo della Città sacra centrata sulla “cultura della comunità divinizzata”; la seconda sarebbe invece centrata sulla “cultura della autonomia individuale”. Due modelli di società, secondo questi filosofi, incompatibili e, come tali, destinati a lacerare le viscere intellettuali e morali della civiltà occidentale. Con una precisazione, di fondamentale importanza: che, a partire dal trionfo spirituale del cristianesimo sul paganesimo, Sparta avrebbe assunto le forme di Gerusalemme.

Se pur tragico denunciatore della alienazione, dello sfruttamento e delle ingiustizie sociali, Marx ritiene tuttavia che una via d’uscita sia inscritta nella dialettica stessa della storia. Il “quando” e il “come” dipenderanno dallo sviluppo economico e dalle strategie dei conflitti sociali di classe. Il filosofo deve quindi lavorare per creare le condizioni sociali che portino a questa (indefinita) via d’uscita. Di parere diverso è Rousseau, pessimista rispetto alla vicenda umana. Per portare all’uguaglianza e alla giustizia gli uomini, non può bastare il processo storico che li ha, fin qui, corrotti e messi in lotta fra loro, ma un progetto “artificiale”, una fondazione “ex novo”. Non sta nella società, bensì nell’individuo una possibile (solo possibile) leva di mutamento positivo. L’individuo non è più l’essere malvagio e peccatore del Medioevo, prigioniero del peccato originale. Nel Cantico di Frate Sole, ad esempio, San Francesco d’Assisi apre contrapponendo alla malvagità dell’uomo la bontà delle cose, che hanno conservato la primitiva innocenza rispetto alla mancanza di dignità dell’uomo («et nullu homo ene dignu te mentovare»). Nel Discorso sulla ineguaglianza Rousseau risponde al problema, postogli dall’Accademia di Digione nel 1754, su “quale sia l’origine della ineguaglianza fra gli uomini e se sia fondata sulla legge naturale”, sostenendo che la legge naturale era fondata sull’uguaglianza ed era stata l’evoluzione sociale a creare l’ineguaglianza. Secondo il filosofo, l’uomo originario è degenerato fino al punto di essere pressoché irriconoscibile, in un mondo in cui vediamo esistere soltanto «la violenza degli uomini potenti e l’oppressione dei deboli». Le cause del dominio dell’uomo sull’uomo e dell’ineguaglianza hanno la loro matrice nella nascita della proprietà privata, nella divisione del lavoro e nel lavoro coercitivo stesso. Afferma Rousseau, «il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire “questo è mio” e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società». La proprietà e la ricchezza generano una dinamica di ineguaglianza fra gli uomini che li portano a tentare di raggiungere il livello di chi ha uno “status” superiore. Non è vero quindi che l’uomo fu “homo homini lupus” fin dall’origine, come sosteneva il filosofo Hobbes. Hobbes scambia gli effetti con le cause. L’uomo non era, ma è divenuto “lupus”.

Il recupero del paradiso perduto.

Per Rousseau quindi l’individuo è innocente, poi corrotto dalla società. Dello stesso parere saranno Freud, il più avanzato pensiero psicoanalitico successivo e la Scuola di Francoforte. Il “disagio della civiltà”, secondo Freud, deriva dalla società stessa, non dall’uomo. La storia della civiltà è un succedersi di repressione necessaria, ancora così elevata da non consentire all’uomo di sfuggire alla nevrosi, all’infelicità e all’aggressività. Storicisticamente, secondo la Scuola di Francoforte, quello che la psicanalisi definiva “la civiltà” è solo “questa civiltà”. La malattia e l’infelicità (come già pensava Rousseau) hanno cause storiche e sociali, che potrebbero essere mutate attraverso istituzioni non più repressive. Per gran parte del pensiero, filosofico, sociologico, psicoanalitico e antropologico moderno, l’individuo non solo è innocente ma potenzialmente sano o, al limite, flessibile. Se la società è folle e malata, l’individuo è folle e malato. Ma se si trasforma la società e diventa “sana”, allora l’individuo potrà essere “sano” e felice. Questo pensiero moderno è molto in debito con Rousseau. Si impongono dunque visioni salvifiche (e totalitarie) del mondo che si prefiggono di trasformare la società, con le buone o con le cattive.

Durante l’illuminismo si forma la prima idea coerente di storia in senso moderno. L’umanità era passata attraverso diversi stadi, tre secondo Turgot (che anticipa lo schema fondamentale di Comte), quattro secondo Voltaire, nove secondo Condorcet. Fondamentalmente la Storia è una scala ascendente, e i fatti negativi sono solo errori momentanei, deviazioni e involuzioni, che saranno superate nel gradino successivo. Questi modelli della storia contengono solo feed-back positivi, che modificano vantaggiosamente e in maniera irreversibile le condizioni di partenza. Per Rousseau il modello è l’opposto, tutta la storia è un regresso (una serie di feed-back negativi che retroagiscono degradando successivamente l’uomo a livelli sempre peggiori). Se per gli altri illuministi i fatti negativi sono solo “errori” transitori, per Rousseau i fatti positivi sono solo delle pause e delle momentanee riemersioni di luce nel processo involutivo. Secondo Rousseau l’uomo scambia spesso le degradazioni storiche come condizioni naturali e invincibili. Da qui deriva, per esempio, l’immagine agostiniana dell’uomo condannato dal peccato originale o quella hobbesiana dell’uomo naturalmente malvagio («homo homini lupus»). Rousseau ipotizza l’uomo “buono”, e retrodata questo “modello” di uomo per il futuro in un “modello” di recupero di un’immaginaria “età dell’oro”. Da acuto osservatore, Rousseau aveva intuito quanto il mito del “paradiso perduto” fosse ben radicato nell’uomo, e come persuaderlo a un possibile ritorno a un’immaginaria età dell’oro fosse assai più facile che sospingerlo a un mutamento radicale in direzione dell’avvenire. L’uomo prova ansia di fronte a un progetto radicalmente innovativo e artificiale. Mediante la plausibilità del progetto Rousseau vuole che l’uomo riacquisti fiducia in se stesso e non si senta fissato inesorabilmente alla condizione del cristiano rinunciatario o del “lupus hobbesiano”. Dargli l’idea del ritorno, al posto di quella dell’azzardo, sarebbe stato un modo di rassicurarlo che un futuro inedito, in definitiva, non era che il recupero di un patrimonio già posseduto e disperso. Così hanno proclamato in seguito le principali ideologie, tutte si sono appellate a un paradiso perduto da recuperare.

Il razzismo femminista.

Come si può notare, la maggior parte di questi pensieri filosofici sono stati adottati e fatti propri dalle grandi ideologie storiche, compresa l’ideologia femminista. Il femminismo si propone come l’ennesima ideologia salvifica, onnicomprensiva, e si richiama a un paradiso perduto – il fantasioso e meraviglioso Matriarcato storico –, come fecero anche il nazismo e il comunismo. Qual è allora il contributo che il femminismo ha dato al pensiero filosofico dell’umanità? Dalla teoria femminista, c’è stato un apporto veramente inedito, innovativo e rivoluzionario? Tutti i filosofi summenzionati, e i loro pensieri (esposte qui in maniera molto sommaria), riflettono in termini di “umanità”. L’oggetto e il soggetto della loro riflessione è la natura umana ed è rivolta a tutti gli esseri umani, accomunati dallo stesso destino, senza distinzione di razza, sesso o colore della pelle. Il femminismo, alla pari di tutte le ideologie razziste, spezza invece questo concetto. La sua analisi non riguarda più l’essere umano, ma alcuni gruppi di essere umani in contrasto con altri. Se per Freud il problema è la “società” e per la Scuola di Francoforte “questa società”, intesi tutti quanti, per i suprematisti bianchi il problema è “la società nera”, per i nazisti “la società ebraica” e per le femministe “la società patriarcale”. L’umanità, concepita come un “tutto unico e unito” che cade e si rialza, che è contaminata dal peccato o che riesce a rendersi libera, non è più un’entità unificata e omogenea per queste ideologie. L’auspicabile e necessaria “cooperazione” fra tutti gli esseri umani diventa l’ineludibile “conflitto” degli uni contro gli altri. Per queste ideologie la Storia non è più guidata dalla cooperazione ma dal conflitto, con perdenti e vincenti.

Si tratta di una rivoluzione copernicana del pensiero. Il bene, il male, la giustizia, la stessa morale non sono più universali, perché il bene per alcuni rappresenta talvolta il male per gli altri. La stessa filosofia non riguarda nemmeno tutti, ma a seconda dell’autore o del pensiero forse soltanto una parte. Dunque, il grande apporto del femminismo alla filosofia è stato quello di spezzare il concetto di umanità nel pensiero filosofico attraverso il sesso, così come avevano fatto le ideologie razziste attraverso la razza. Infatti il femminismo non è altro che razzismo applicato al sesso, così come il razzismo non è altro che femminismo applicato alla razza. «Nel XIV secolo, la scrittrice Christine de Pizan nega per la prima volta l’universalità dell’origine dell’infelicità dell’anima umana, e individua nell’uomo il principale indiziato dell’infelicità delle donne. […] Se per l’irrisolvibile infelicità dell’uomo il “problema” era “la vita” effimera e inafferrabile, origine dell’insondabile irrequietezza dell’anima, per Christine il “problema” della donna diventa “l’uomo”, la sua tirannia. La valle di lacrime universale, creazione divina e ineludibile, diventa con l’avvento del femminismo la valle di lacrime patriarcale, una costruzione maschile modificabile, un’infelicità guaribile mediante l’inevitabile conflitto dei sessi. La “condizione umana” si tramuta nella “condizione della donna”. La donna non è responsabile della propria infelicità, è infelice perché è oppressa, prigioniera, sottomessa, soggiogata, subordinata, schiava…» (tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, p. 115). Il «crescete, moltiplicatevi e riempite la terra» biblico auspicava una cooperazione e un destino comune. Dal trionfo femminista nel mondo occidentale, che proclama il conflitto tra i sessi, non poteva che scaturire l’inverno demografico. Per quale motivo “l’oppressa” dovrebbe legarsi in un comune destino o persino sacrificarsi per il nemico ,«frutto del suo ventre»?