La Repubblica ci prova. Prova a circondare di un alone patriarcale gli omicidi che nascono dalla pietà, dalla solitudine e dalla disperazione. La posta in gioco è troppo alta per lasciarsela sfuggire, bisogna a tutti i costi alimentare l’emergenza fittizia costruita attorno agli slogan deliranti che circolano da anni: “un femminicidio ogni due giorni”, “un femminicidio ogni tre giorni”, “un femminicidio ogni 72 ore”, c’è persino chi si si è spinto a sostenere “ne ammazzano una al giorno”. Non è vero, si tratta di colossali bufale pianificate a tavolino. Però la mistificazione dei dati gode della collaborazione di un’autentica flotta i cui componenti si danno ragione l’un l’altro: la corazzata Commissione Femminicidio e poi la scorta di più o meno tutti i media mainstream, gli osservatori tematici di Repubblica, l’Espresso, Corsera e una manciata di elenchi online, da InQuantoDonna a Femminicidioitalia. L’abbiamo detto, scritto e dimostrato mille volte, ma vale la pena ripeterlo: il femminicidio non esiste come fattispecie autonoma di reato, non esiste nemmeno come aggravante, nel nostro ordinamento non ve ne è traccia; si tratta di un termine esclusivamente mediatico che non ha nulla di giuridico. Non esiste nemmeno una definizione ufficiale dei criteri ai quali un determinato episodio dovrebbe rispondere per essere classificato come femminicidio, né un elenco ufficiale dei fatti di sangue che a tali criteri sarebbero riferibili. Negli anni si sono succedute una serie di definizioni squisitamente ideologiche, indimostrate e indimostrabili, legate esclusivamente all’interpretazione soggettiva di chi si arroga il diritto di classificare i singoli episodi. Quindi il femminicidio sarebbe l’uccisione di una donna a causa dell’oppressione di genere, del patriarcato, della fallocrazia, della mascolinità tossica, della misoginia, delle sovrastrutture culturali maschiliste che inquinano la società italiana, oppure del possesso, della gelosia morbosa, della mancata accettazione di un rifiuto… fino al gettonatissimo movente “donna uccisa inquantodonna”, autentica apoteosi degli slogan ideologici privi di significato concreto. In assenza di specifici articoli nel Codice Penale, almeno la Commissione Parlamentare creata ad hoc avrebbe potuto e dovuto fare chiarezza, pubblicando criteri certi ed elenchi altrettanto certi. Non lo ha mai fatto, il femminicidio continua ad essere un concetto fumoso e privo di contorni definiti, come dimostrato anche dall’ultima inchiesta della Commissione, della quale ci siamo occupati qui e qui.

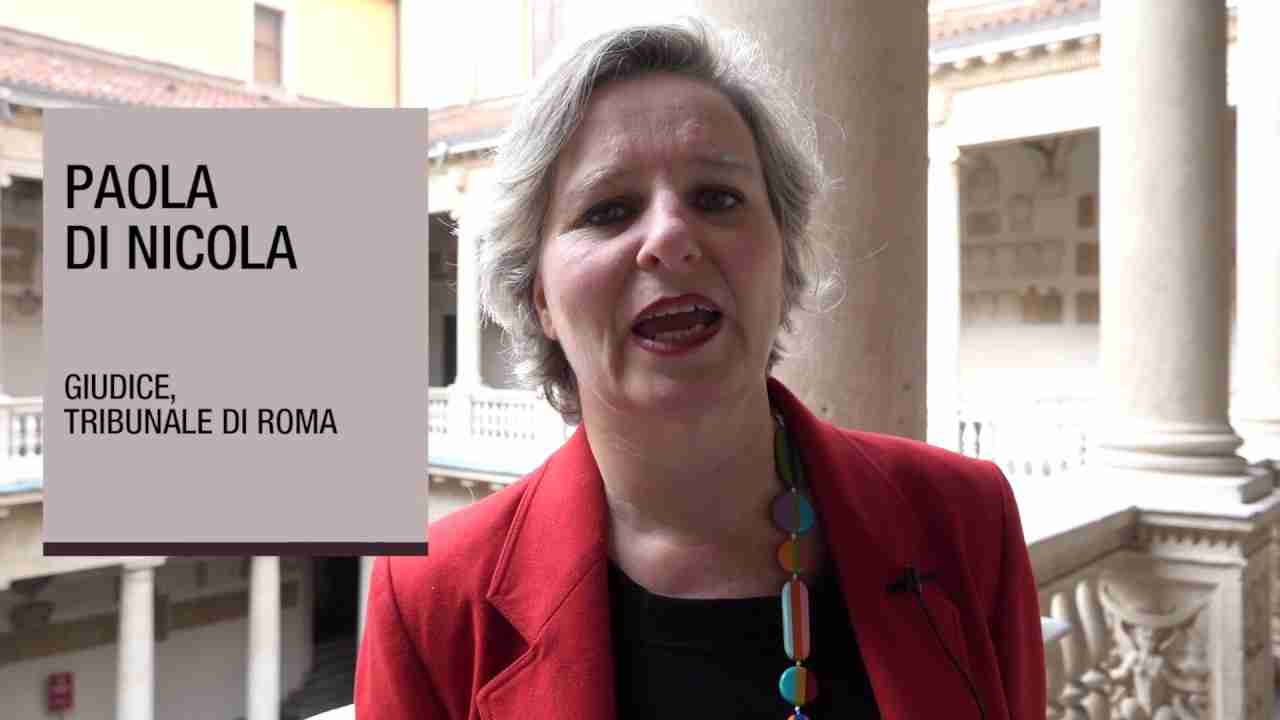

Cui prodest? A chi e a cosa serve il cronico deficit di chiarezza nelle definizioni e di trasparenza negli elenchi? Esattamente a questo: infilare di tutto nel grande contenitore dei femminicidi, gonfiando i dati, l’allarme, l’emergenza e la conseguente necessità di contromisure istituzionali, formazione ideologica di magistrati e operatori vari, e fondi per i centri antiviolenza. Nei nostri debunking scoviamo ogni anno mistificazioni clamorose, dalle eredità contese alle rapine finite male, dai debiti insoluti agli psicolabili che uccidono perché l’ha ordinato Lucifero, perfino donne fatte uccidere su commissione da altre donne o uccise personalmente da altre donne, il tutto classificato come femminicidio. Su questo portale abbiamo pubblicato almeno una dozzina di approfondimenti in tal senso con analisi dettagliate caso per caso: nomi, date, fatti, fonti verificabili. Qui i più recenti, dedicati proprio a Repubblica: febbraio 2021 (I), febbraio 2021 (II), febbraio 2021 (III), febbraio 2021 (IV), marzo 2021 (I), marzo 2021 (II), gennaio 2022. Ora i sostenitori del femminicidio a pioggia si sono resi conto che oltre un terzo degli episodi riguarda coppie di anziani gravemente malati. Ahi ahi ahi… si può stornare dagli elenchi fasulli il 35% dei dati? Ovviamente no, ecco che Repubblica confeziona un articolo su misura per confermare, o tentare di farlo, che non esiste la pietas ed ogni episodio è figlio del patriarcato, dell’oppressione di genere, della cultura maschilista e tutto il resto. Un passaggio significativo dell’articolo di Repubblica: «Parliamo dei femminicidi altruistici o pietosi, come sono stati chiamati in alcune sentenze, quelli che hanno come vittime donne anziane e fragili. Una definizione stigmatizzata anche dalla Commissione di inchiesta parlamentare, che con approfondimenti specifici ha citato e contestato la formula e l’approccio giudiziario collegato nella sua ultima relazione. “Più l’età dell’autore è avanzata – si legge in uno dei passaggi – più la tolleranza giudiziaria dell’atto è marcata”. Spesso di tratta omicidi-suicidi, “archiviati senza indagini – dice il magistrato Paola Di Nicola che del gruppo di lavoro sulla relazione è stata coordinatrice – chiusi senza capire se ci sia stata invece una storia di violenze o sofferenze patite dalla donna e di che genere. Ma ricordiamocelo bene: nessuna di queste donne ha chiesto di morire. È il solito stereotipo che vede la vittima responsabile di quello che le accade – spiega Di Nicola – “è lei che era malata, io che potevo fare”».

A un suicida cosa serve un alibi?

La dr.ssa Di Nicola è tra le curatrici dell’indagine sul femminicidio pubblicata dall’apposita Commissione presieduta dalla Senatrice Valente. Da anni abbiamo, per primi, coniato il neologismo “delitto eutanasico” per definire gli episodi nei quali un anziano uccide la moglie, anch’essa anziana e malata, per liberarla da sofferenze ormai divenute insopportabili. Patologie degenerative senza speranza di guarigione, gravemente invalidanti, con vittime tormentate da sofferenze continue e costrette a letto o su una sedia a rotelle. Non vogliamo sostenere che la citata dr.ssa Di Nicola dica falsità, di certo a nostro avviso si tratta però di inesattezze. Infatti non è esatto che spesso i fatti di sangue vengano velocemente archiviati senza indagini e le ipotizzate violenze o sofferenze patite dalla donna sono un’ossessione di chi vuole a tutti i costi aggiungere una tacca al macabro elenco dei femminicidi. La pietà, l’amore di tutta la vita, la sofferenza di non poter fare più nulla per alleviare il dolore e/o l’umiliazione per non essere più autosufficiente, il desiderio di “liberare” l’amata moglie dalle sofferenze terrene: sono questi gli elementi che emergono dalle indagini e accomunano la maggior parte degli omicidi-suicidi che registrano vittime anziane e malate. Ma la narrazione ostinatamente vittimistica insiste: sono uomini che odiano le donne, rivendicano sulle proprie mogli il diritto di vita e di morte. «Ricordiamocelo bene: nessuna di queste donne ha chiesto di morire». Siamo costretti a ripetere la nostra opinione: la dr.ssa Di Nicola ha torto.

Il desiderio di farla finita insieme emerge spesso, a volte vengono anche trovati dagli inquirenti messaggi espliciti in tal senso: coppie che sanno a cosa vanno incontro e chiedono di essere sepolte insieme, che motivano l’insano gesto col desiderio non voler soffrire più, di non farcela più ad accudirsi reciprocamente, di non voler più essere di peso per i figli. I dettagli sono negli articoli già pubblicati, sarebbe troppo lungo e noioso riprendere i casi uno ad uno. Ma tutto questo deve essere negato in nome dell’accanimento feroce che insiste a voler connotare ogni episodio come figlio dell’odio maschile, della prevaricazione patriarcale, della sopraffazione di ogni donna inquantodonna. La dimostrazione di quanto l’articolo di Repubblica possa essere fazioso emerge prepotentemente dai casi citati, un paio di esempi: il primo è quello di Albertina Creola, uccisa a colpi di fucile a Cossato (Biella). Non è vero, l’arma utilizzata per l’omicidio-suicidio è una pistola ma non è questo l’errore principale. Fu, una decisione comune, come appurato dagli inquirenti, quelli che archivierebbero i casi frettolosamente senza approfondire. Ci sono prove documentali della decisione pianificata da entrambi e delle disposizioni lasciate, ma le fautrici del femminicidio a tutti i costi tengono a sottolineare che «nessuna di queste donne ha chiesto di morire». La colpa deve sempre e comunque essere attribuita alla perfidia del maschio assassino. Neanche i biglietti sono una prova della volontà comune, meglio insinuare dubbi: «Anche quando troviamo biglietti che spiegano il gesto, sono scritti sempre dall’uomo. È dell’uomo l’unica versione». Già, il maschio tossico progetta di uccidere l’ignara moglie e si costruisce un alibi fingendo che anche lei voglia morire, così scrive astutamente al plurale e magari si preoccupa pure di falsificare la firma della moglie. Poi però si ammazza pure lui… a cosa servisse l’alibi resta un mistero di cui solo le curatrici dell’indagine conoscono la soluzione.

Repubblica: infiniti esempi di strumentalizzazione.

«E ci si accontenta, senza andare oltre, sentire familiari, amiche, badanti, trovare il vero movente, traccia di maltrattamenti nel vissuto della vittima. Bisogna fare le indagini», dice ancora Repubblica. Non è vero neanche questo, parenti e vicini di casa sono i primi a essere ascoltati, poi anche i servizi sociali e le eventuali strutture presso le quali gli anziani erano in cura. Solitamente l’intera comunità è sconvolta dall’episodio imprevedibile, non c’erano elementi che lasciassero supporre… una coppia unita… chi l’avrebbe mai detto… però è meglio sostenere che gli inquirenti accettino bovinamente la versione più comoda, senza fare quelle indagini che farebbero emergere il “vero movente” che, con incrollabile certezza, è sempre da scovare nei maltrattamenti subiti dalla vittima. Se ci sono denunce, anche 30 anni prima, la donna era vittima di maltrattamenti quotidiani e violenze domestiche; se non ci sono è vittima ancora di più, non ha denunciato perché era terrorizzata dal proprio aguzzino. Non c’è via d’uscita: qualunque fatto emerga, è per forza femminicidio, e se non emerge nulla è femminicidio lo stesso. Appare curiosa la volontà di classificare l’episodio di Cossato come figlio dell’oppressione di genere. Le notizie che certificano una volontà comune di togliersi la vita ci sono, eppure vengono ignorate. Le opzioni sono due, non ne esiste una terza: o l’autrice dell’articolo non si documenta, oppure si documenta ma censura le informazioni da dare ai lettori. Nel primo caso possiamo parlare di buonafede ma allora, purtroppo per lei, si dimostra una giornalista non all’altezza. Lavora per Repubblica, mi dicono sia caposervizio, mica correttore di bozze alla Gazzetta di Grottaminarda (che pure avrebbe la sua dignità, se esistesse). Per un articolo pretenziosamente definito “dossier” sarebbe utile documentarsi approfonditamente, cercando fonti diverse e confrontandole tra loro per acquisire più dettagli possibile al fine di avere un quadro esaustivo dei fatti. Noi lo facciamo, per ogni episodio preso in analisi cerchiamo più fonti giornalistiche, e lo facciamo gratis. È strano che non lo faccia chi viene stipendiata da una testata nazionale. Oppure, seconda ipotesi, da coscienziosa giornalista si documenta a dovere ed è in possesso di tutti gli elementi utili ad una valutazione imparziale, che poi però non viene messa per iscritto. Si scelgono le fonti utili al preconcetto di partenza e si occultano quelle che non sono funzionali alla teoria “femminicidio a tutti i costi”; la selezione esclude ciò che potrebbe far vacillare l’ipotesi del femminicidio, che quindi da ipotesi diviene certezza. In sintesi, cosa permette di classificare come femminicidio i fatti di Cossato, una ingenua buonafede o una strisciante malafede? Domanda destinata a rimanere senza risposta. Omnia immunda immundis.

Il secondo episodio tra quelli citati nel dossier di Repubblica lo prendiamo ad esempio poiché è indicativo della strumentalizzazione in atto. Asti, Gianni Ghiotti nel 2017 confessa di aver aiutato l’anziana madre a morire, come lei stessa gli aveva chiesto. Viene assolto nel gennaio 2022 e la sentenza scatena una ridda di polemiche. Lo stralcio di uno dei tanti articoli sull’episodio: «Il mio cliente non ha pensato a sé, a quello a cui poteva andare incontro, a una vita spezzata. L’ha aiutata dolcemente a morire. E il giudice Belli ha accolto questa tesi. La mamma di Ghiotti da anni soffriva moltissimo per una gravissima malattia alle ossa. Era uscita dall’ospedale dove era stata operata per la terza volta. Il figlio le ha sempre dedicato cura e amore. Lei lo implorava spesso: “Non voglio finire in polvere come mia sorella, voglio morire prima”. La zia infatti era morta tra le sofferenze per l’osteoporosi. Durante l’ennesima notte di dolore la mamma ha pregato il figlio di aiutarla a morire e di non chiamare il medico. Ghiotti dopo averle somministrato un calmante e fatta addormentare ha premuto lievemente un cuscino sul viso della mamma». In redazione abbiamo discusso a fondo sulla vicenda, concordando sul fatto che l’assoluzione appare inappropriata. Sembrerebbe più giusta una pena blanda che riconosca la pietas alla base del gesto, ma a prescindere dalle motivazioni altruistiche resta il fatto che una persona è deceduta. Il ricorso della Procura, insomma, ci sta tutto. Tra i precedenti analoghi, da Eluana Englaro a Giorgio Welby, ricordiamo che Marco Cappato ha subìto un lungo processo per aver accompagnato DJ Fabo in una clinica svizzera dove l’eutanasia è legale. Non è stato lui a staccare la spina, lo ha solamente assistito nel suo progetto di fine vita, eppure ha dovuto difendersi in tribunale. Alla fine è stato assolto, comunque l’incriminazione non ha potuto evitarla.

Mistificazioni giornalistiche e politiche.

Nel caso Ghiotti la nostra contestazione non è quindi sulla sanzionabilità del gesto di un figlio che pone fine alle sofferenze della madre, ma sulla forzatura di volerlo strumentalizzare come femminicidio. Ghiotti non ha ucciso perché odia le donne, non è accecato dalla cultura patriarcale, non è un oppressore maschilista e tutta la pletora di slogan ideologici che caratterizzano la propaganda sulla violenza di genere. La povera madre non può essere inserita nel dossier sulle vittime anziane e fragili di femminicidio. Invece è proprio questo che fa l’articolo di Repubblica. «Parliamo dei femminicidi altruistici o pietosi, come sono stati chiamati in alcune sentenze, quelli che hanno come vittime donne anziane e fragili. Una definizione stigmatizzata anche dalla Commissione di inchiesta parlamentare, che con approfondimenti specifici ha citato e contestato la formula e l’approccio giudiziario collegato». Ovvio, cosa contano le indagini, le testimonianze, i processi, la magistratura stessa? La Commissione Femminicidio si arroga il diritto di decidere cosa sia femminicidio – senza peraltro mai averne dato una definizione certa – e di bacchettare i giudici che non si dimostrano adeguatamente indottrinati. Appare una malsana pressione della politica sul potere giudiziario, una ingerenza inappropriata, un tentativo esplicito di condizionare l’operato della magistratura.

Le fedeli trombettiere che divulgano la teoria “tutti femminicidi” sono in parecchie redazioni, non solo a Repubblica, come dimostra questo pezzo de “Il Fatto Quotidiano”. Dove, per abbondare, si infila anche il caso Resinovich, sebbene per gli inquirenti la pista del suicidio sia la più verosimile, il corpo non presenti esiti di violenze, dall’autopsia non emergano strangolamenti né colpi di arma da taglio o da fuoco, tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini lascino pensare che la povera Liliana si sia tolta la vita. Non è una novità, sembra di assistere alle dinamiche colpevolizzanti già viste nel caso di Viviana Parisi (2020), la madre sparita insieme al figlio Gioele e ritrovati entrambi cadaveri a diversi giorni di distanza l’uno dall’altra. Sui media e sui social era immediatamente partita la campagna d’odio contro il marito, sicuramente il mostro era lui, aveva ammazzato moglie e figlio e aveva occultato i corpi inscenando poi la misteriosa sparizione. Invece il tragico epilogo ha raccontato una storia diversa e si percepiva sui media la delusione per non poter mettere alla gogna il marito orco e femminicida. Ancora: non solo i soliti media superficiali e servilmente frettolosi, ma addirittura la Senatrice Cinzia Leone (Commissione Femminicidio) per il caso di una donna scomparsa e ritrovata morta a Bagheria, sempre nel 2020, si lancia nel compitino di prammatica per il ruolo che ricopre: ennesimo femminicidio. Dichiara alla stampa le sue ferree convinzioni prima ancora che gli inquirenti arrivino a qualsiasi conclusione: è morta una donna e a certa gente tanto basta per gridare all’ennesimo femminicidio.

Anche noi contro ogni violenza, ma no alle menzogne mediatiche.

Il caso è quello di Maria Angela Corona; da subito è chiaro agli inquirenti che non c’entrano nulla né il compagno, né un ex fidanzato, né un eventuale spasimante respinto, né altri uomini; le indagini si concentrano sulla nipote Francesca Castronovo la quale, messa alle strette, confessa. È un delitto su commissione architettato dalla ragazza che assolda due balordi per uccidere la zia e nasconderne il corpo. Vecchie ruggini e attriti continui il movente dell’omicidio: sin dalle prime battute l’inchiesta si era orientata sulla pista familiare. Le testimonianze, infatti, avevano confermato che Maria Angela aveva litigato più volte con Francesca e che le tensioni erano aspre e costanti, al punto da ipotizzare un disegno criminoso. Dall’interrogatorio in carcere: «Voglio chiarire che ho consegnato 100 mila euro in contanti per l’omicidio di mia zia. Erano soldi che avevo messo da parte per comprare un appartamento. Sono davvero pentita per avere dissipato questa somma di denaro in questo modo». Quindi il pentimento arriva non tanto per aver ordinato l’omicidio della zia, quanto per il denaro speso inutilmente. Immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere l’episodio è stato etichettato come femminicidio, le avventate dichiarazioni della Leone sono state riprese da diversi media. Sono due extracomunitari gli esecutori materiali ma per loro il movente è esclusivamente economico: dietro compenso avrebbero eseguito le direttive della mandante a prescindere dal genere della vittima, con la quale peraltro non avevano alcun motivo di risentimento e che nemmeno conoscevano. Tuttavia l’episodio figura nell’elenco dei femminicidi quindi Maria Angela sarebbe stata uccisa inquantodonna, a causa dell’oppressione patriarcale. Così nascono gli elenchi dei femminicidi.

Tornando all’articolo-dossier di Repubblica, saltano fuori i soliti giochi sull’equivoco dei numeri: «nel triste contatore che ha portato a 118 il numero delle vittime di omicidio volontario». Appunto, la voce “omicidio volontario” e non la voce “femminicidio”, che non esiste. Non tutti gli omicidi volontari sono femminicidi, qualunque cosa voglia dire questo termine mai definito. Comunque il più recente report annuale della Polizia di Stato (come sempre calcolato sulla scansione temporale 1 agosto di un anno/31 luglio dell’anno successivo) registra 105 donne uccise, di cui 88 in ambito familiare/affettivo e 62 da partner/ex partner. Nemmeno l’uccisione per mano di un partner o ex partner certifica che il delitto sia avvenuto per gelosia morbosa, cultura patriarcale o inquantodonna, come visto in precedenza per i tanti episodi che registrano vittime malate terminali o uccise per questioni ereditarie, debiti insoluti o altri moventi economici. Quindi nell’articolo-dossier di Repubblica sul femminicidio parlare dei numeri riferibili alla voce “omicidio volontario” è fuorviante ma serve a lasciar credere una situazione diversa, più grave di quella reale. Non solo: «In Italia nel 2018 (anno cui fa riferimento lo studio) dei 192 autori di femminicidio nei casi presi in esame dall’analisi (…)», sostiene Repubblica. Altro gioco sporco, il citato studio della Commissione Femminicidio prende in esame due anni, non uno. Il biennio analizzato è 2017-2018 quindi i 192 casi vanno spalmati su un periodo doppio rispetto a quanto sostiene l’articolo di Repubblica. La dicitura eclatante “192 autori di femminicidio”, riferita al solo anno 2018, sarebbe vicina alla bufala ripetitiva di un femminicidio ogni due giorni, magari validandola o tentando di farlo. In conclusione, un chiarimento fatto più volte ma ugualmente doveroso: il costante lavoro di demistificazione che portiamo avanti da anni viene sistematicamente attaccato, deriso, anche insultato. Siamo i talebani, fascisti e trogloditi che vorrebbero negare l’esistenza del femminicidio. Ferma restando la critica al termine giuridicamente inesistente, siamo i primi a condannare con forza ogni episodio che registra una donna uccisa dal partner violento, geloso e possessivo. Ciò che contestiamo e – piaccia o meno – continueremo a farlo, è la smania febbrile di inserire dati falsi nella conta dei femminicidi. Anche una sola vita persa per noi “è troppo”, tuttavia non possiamo accettare passivamente menzogne come quelle di Repubblica, che citano dati falsi per insinuare un genocidio in atto da anni. E che, numeri alla mano, oggettivamente non c’è.