Quando si elaborano e poi si comunicano delle rilevazioni statistiche, è fondamentale la scelta del metodo. Da tale scelta deriva essenzialmente il tipo di risultati che si avranno al termine della rilevazione. Se voglio misurare un fenomeno, devo decidere come raccoglierò e aggregherò i dati e quale chiave di lettura userò per interpretarli presso il pubblico. In linea teorica, se si vuole usare la statistica nel modo corretto, ovvero come uno strumento scientifico, si tratta di decisioni da prendere prima di fare la rilevazione, salvo piccoli aggiustamenti in una fase successiva. Il problema è che la statistica è anche un meraviglioso ed efficacissimo strumento politico, come aveva ben colto il poeta Trilussa, che permette a chi è in malafede di torturare i dati per fargli dire ciò che si vuole che dicano. In questo caso si ribalta il procedimento: si raccolgono i dati, dopo di che li si aggregano e comunicano in modo che sostengano la tesi precostituita che si vuole imporre, in modo esplicito o subliminale, all’opinione pubblica.

Un esempio banale: voglio usare i dati sulla disoccupazione per dimostrare al pubblico che sotto il mio governo è diminuita e dunque sono stato bravo? Farò una comparazione dei dati di quest’anno non con quelli dell’anno scorso, che magari mi danno un miglioramento minimo, ma con quelli di un periodo ancora precedente, in modo da far apparire più significativo il miglioramento. A corredo rilascerò un report o un’infografica che strillino qualcosa come: «grande successo: disoccupazione dimezzata negli ultimi cinque anni», certo che i media correranno ad amplificarla. Insomma, con la dovuta malafede di partenza, ai dati si può far dire ciò che si vuole semplicemente aspettando a definire il metodo dopo aver visto quali dati si hanno in mano, invece che prima. Nel caso di nostro interesse, se voglio misurare il fenomeno delle violenze e degli omicidi nel paese ho diverse opzioni a mia disposizione, dalla scelta delle fonti (referti ospedalieri, sentenze della magistratura, dati su arresti e denunce), alle categorie di aggregazione dei dati (per età, per provenienza geografica, per sesso, eccetera). Tra queste ultime, quella dirimente è la scelta tra la misurazione delle vittime di violenze e omicidi e la misurazione degli autori delle stesse.

Si vuole far credere che sia in atto una persecuzione.

La scelta dell’una o dell’altra opzione denota chiaramente l’approccio metodologico che si vuole dare alla rilevazione. Se decido di misurare le vittime, è probabilmente perché voglio cercare di capire se ci sono categorie di persone più soggette a subire violenze e omicidi e quali siano le caratteristiche multiple di quelle categorie: tanti o pochi; uomini o donne; giovani, adulti, anziani; ricchi, benestanti o poveri; molto, mediamente o poco istruiti; concentrati in un’area specifica del paese, e così via. Scopo ultimo di un approccio del genere è individuare il più precisamente possibile la frazione di soggetti che necessitino di più aiuto e protezione, in modo magari che lo Stato faccia qualcosa per fornirglieli. Una rilevazione di questo genere, insomma, permette di individuare eventuali fasce deboli da tutelare. Di contro, se mi concentro sugli autori di violenze e omicidi, è probabilmente perché voglio capire, categorizzando i dati allo stesso modo, se ci sono fasce sociali più o meno propense ad atti criminali e delittuosi in modo, di nuovo, da promuovere interventi di controllo o repressione mirati. La scelta tra rilevare le vittime e rilevare gli autori persegue dunque due scopi totalmente diversi e distinti.

Se questa netta distinzione è chiara, è lecito porsi la domanda se e quanto è utile incrociare i dati ottenuti tra vittime e autori, ossia quando abbia senso misurare un di cui, ad esempio: quali autori commettono quali violenze su quali vittime. L’unica ragione possibile alla base di un incrocio del genere è il sospetto che esista una frazione della popolazione che per qualche motivo si accanisca con violenze e omicidi su un’altra frazione. Altri motivi sensati per incrociare due rilevazioni di natura così diversa non ce ne possono essere. Non che sia inutile, ben intesi: una rilevazione del genere realizzata nel Terzo Reich avrebbe dimostrato che la quasi totalità delle vittime ebree subiva violenze e omicidi da parte di tedeschi non ebrei; negli Stati Uniti di fine ‘800 / inizi ‘900 avrebbe dimostrato che buona parte delle vittime di colore o nativi americani subiva violenze e omicidi da parte dei pronipoti dei coloni europei; durante l’Impero Romano avrebbe dimostrato che buona parte dei cristiani subiva violenze e omicidi da parte dei romani non-cristiani, e così via. In altre parole, l’incrocio dei dati relativi a autori e vittime di determinati tipi di violenze e di omicidi, con la corrispettiva creazione di una sub-categoria, ha senso soltanto se si ha il sospetto che sia in atto una persecuzione organizzata di qualcuno a danno di qualcun altro per qualsivoglia motivo (religioso, razziale, ideologico o altro). O anche solo se lo si vuol far credere.

L’uso di un parametro arbitrario.

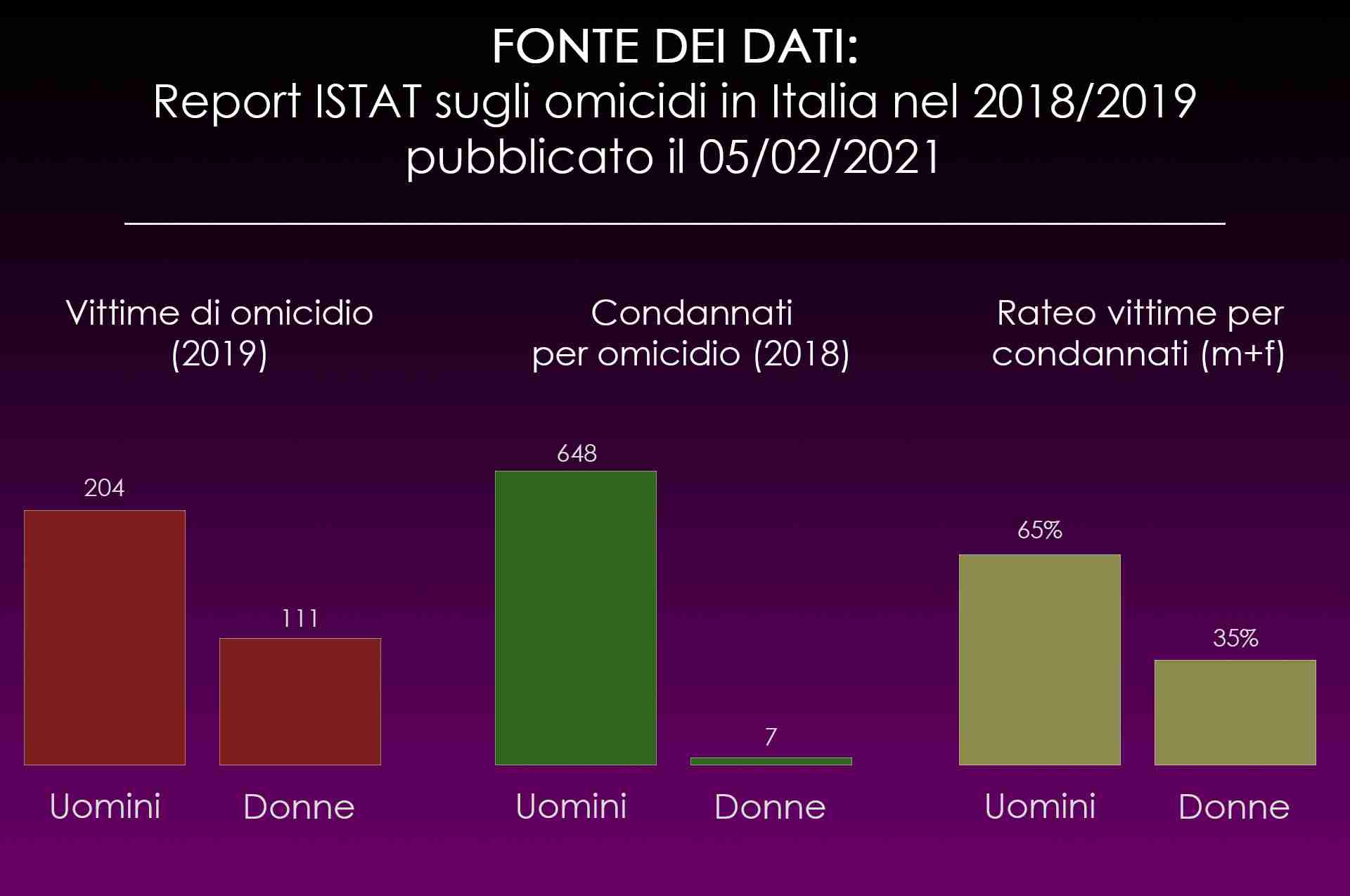

Se tutto questo è chiaro e se schematizziamo i dati statistici di vittime e autori di omicidi in Italia (i dati sulle violenze non mortali seguono lo stesso andamento), traendo le proporzioni dalle tabelle allegate al recentissimo report dell’ISTAT, notiamo qualcosa di interessante, schematizzato nell’infografica qua sopra. Le vittime di omicidio di sesso maschile sono quasi il doppio delle vittime di omicidio di sesso femminile. Gli autori di omicidio non sono facilmente rilevabili dalle tabelle ISTAT, dato che vengono catalogati a seconda della relazione con la vittima: si ha quindi certezza che siano uomini solo quando si parla di “marito, ex marito/compagno” nel caso di vittime donne, e di “moglie, ex moglie/compagna” nel caso di vittime uomini. Non si può invece sapere il sesso dell’autore quando si parla di “altro parente, altro conoscente” e ancor meno quando si parla di “autore sconosciuto”. L’unico punto di riferimento affidabile può essere quindi il numero di uomini e donne condannati per omicidio (dato 2018), dove il divario a carico degli uomini è molto ampio (648 condannati contro 7 condannate). A questo punto, le conclusioni logiche, oltre che le uniche, che è possibile trarre sono tre: 1) la stragrande maggioranza degli omicidi è commessa da uomini. Non è una novità, è così dall’età della pietra, purtroppo. 2) La maggioranza delle vittime di omicidi è di sesso maschile. 3) Se si fa una semplice distribuzione matematica, si scopre che uomini e donne assieme uccidono più uomini che donne. In particolare: per ogni vittima femminile di un autore uomo o donna ci sono due vittime maschili di un autore uomo o donna. In parole povere: l’uomo è la vittima “preferita” di qualsivoglia colpevole di omicidio.

In condizioni normali questi dati indurrebbero lo Stato a interrogarsi, dal lato degli autori (uomini e donne), se ci siano caratteri peculiari tali da poter concepire interventi di contenimento o repressione. Si scoprirebbe allora l’esistenza di una particolare loro concentrazione nelle regioni del Sud (con un picco in Calabria), con buona probabilità legata alla malavita organizzata, problema noto e annoso. Dal lato delle vittime, è innegabile che la fascia che necessiterebbe di maggiore protezione, in quanto maggiormente colpita, dovrebbe essere quella maschile. Ma così, com’è noto, non è. Perché? A causa del famoso di cui che l’approccio statistico ideologicamente orientato da tempo mette unicamente in rilievo, ossia gli autori maschi di violenze e omicidi a danno di vittime femmine (omicidi complessivi, non “femminicidi”, che sono un ulteriore di cui). Numericamente, per il 2019, si parla di una sub-categoria di 68 vittime su un totale complessivo (uomini e donne) di 315. Ma, soprattutto, concettualmente si tratta di quell’approccio metodologico da utilizzare sostanzialmente solo se c’è il sospetto o se si vuol far credere che sia in atto una persecuzione organizzata. Nel caso in questione palesemente non c’è e, se ci fosse, sarebbe ben poco organizzata visto il numero esiguo di vittime che fa. Senza contare l’arbitrarietà del parametro: perché si dà enfasi agli omicidi di donne per mano maschile e non, per esempio a quelli di persone del Nord per mano di persone del Sud, dei biondi per mano dei calvi, degli immigrati per mano degli autoctoni, degli omosessuali per mano degli eterosessuali e così via?

Così la statistica si asservisce all’ideologia.

Ma soprattutto, perché l’ISTAT declina in questo modo e su quest’unico parametro le sue statistiche e i media danno così tanta rilevanza a un dato così poco significativo, evitando di mettere in risalto un fatto ben più evidente e generale, ossia la preponderanza maschile tra le vittime di qualunque autore? La risposta è nella spiegazione iniziale: si tratta di statistiche raccolte, osservate e poi aggregate in modo non da dare un quadro della realtà, bensì in modo da sostenere della stessa una rappresentazione ideologica e precostituita. Come un tempo i cristiani lo erano dai pagani romani, i neri e i nativi americani dai coloni europei, gli ebrei dai nazisti, le cifre vengono montate per poter dire a reti unificate e per persuadere tutti che il mondo femminile è vittima di una violenta persecuzione da parte degli uomini, sostenuta e ispirata da un’ideologia precisa, quella del “patriarcato” (che, com’è noto, è destituita di fondamento, è solo una teoria complottista “che ce l’ha fatta”). In questo modo si possono esigere e ottenere tutti i vantaggi attribuibili allo status di vittima di persecuzione e tutta la repressione più feroce verso chi viene additato come autore. Ossia proprio quegli uomini che invece, numeri alla mano, dovrebbero essere tutelati in quanto vittime di tutti. Così la statistica si asservisce in malafede all’ideologia, con il supporto immancabile dei media.