di Davide Stasi. La gente è nervosa, stressata e tesa. Visibilmente. La pandemia e ciò che ha comportato hanno avuto di certo il loro peso in questo mutamento in peggio delle emozioni circolanti, eppure non sembra essere la sola causa scatenante. È il clima generale che sembra trasmettere un senso di irritazione e fibrillazione permanente, ed è parlando con le persone o ascoltando quali riflessioni si fanno nei luoghi di aggregazione, reali o virtuali, che si ha una chiara percezione di un nervosismo sovente espresso come voglia di conflitto. Le cause di questo scenario sono diverse e articolate, ma su una vorrei soffermarmi in particolare: la polarizzazione indotta dai mezzi di comunicazione di massa. I quali, facendo correttamente il loro mestiere, potrebbero essere una cura, se non forse la cura, alla tensione psico-socio-culturale che attraversa le masse. Purtroppo però essi ne sono invece tra i principali induttori.

Polarizzazione significa spingere le opinioni generali agli estremi possibili di una questione, imperniando il racconto del reale sempre e comunque su una contrapposizione diadica. Di qualunque cosa si parli, la proposta è diretta alle emozioni, non al ragionamento e si riduce allo stare di qua o stare di là. Una logica da tifoseria, accettabile negli sport dove c’è un confronto agonistico a due, molto meno in una realtà multiforme e in costante trasformazione. I media hanno nelle loro redazioni due grandi armadi, uno pieno di abiti neri, l’altro pieno di abiti bianchi, in entrambi i casi con pochissime taglie disponibili. Quando devono raccontare qualcosa, decidono quale di essi far indossare alla notizia. E se la misura non c’è, poco male: l’abito si fa calzare a forza. E così quattro delinquenti comuni che uccidono un bravo ragazzo diventano improvvisamente “fascisti”, sebbene non ci sia prova di una loro militanza politica, anzi su alcuni loro social è stato riscontrato fossero seguaci di alcune pagine progressiste. Allo stesso modo un professore che esprime una verità scomoda (va detto: con toni sicuramente rozzi e sgarbati) diventa di colpo “sessista, misogino e omofobo”. Sistematica, come registriamo molto spesso su queste pagine, l’antinomia uomo-carnefice/donna-vittima con cui viene interpretato (o tacitato) ogni fatto di cronaca rilevante relativo alle relazioni tra sessi.

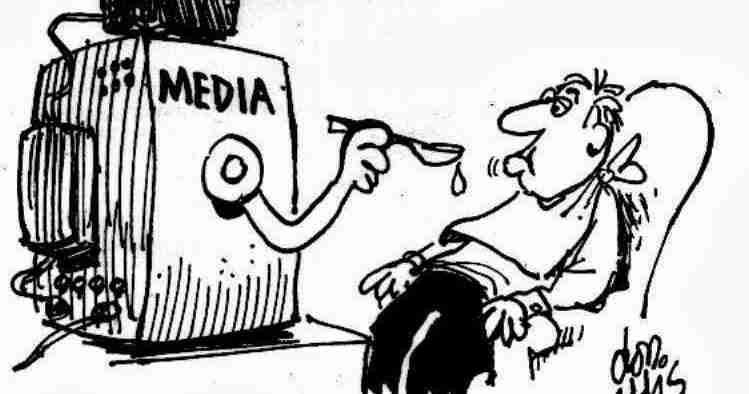

I media sono lì solo per farti provare emozioni.

Non importa, in questa sede, che in queste dinamiche si manifesti una narrazione “dominante” che si autocertifica come portavoce del Bene, e una “minoritaria”, definita dalla prima come portatrice del Male. Oggi, ad esempio, una donna sfregiata con l’acido guadagna la massima attenzione e il suo aggressore la più feroce gogna, mentre a parti invertite la donna che ha aggredito ottiene toni concilianti e indulgenti e l’uomo-vittima viene sostanzialmente ignorato. Ma non è detto che le tendenze narrative rimangano queste per sempre. Vari fattori possono far cambiare gli indirizzi delle redazioni che, in quanto sostanzialmente soggetti commerciali, attaccheranno sempre il carro dove vuole il padrone, per poter sopravvivere. Non interessa dunque quali siano oggi gli schieramenti contrapposti. Interessa il fatto che ogni mezzo di comunicazione imposta il proprio lavoro in modo da spingere l’opinione pubblica agli estremi. Non per dare ad essa elementi di riflessione e chiavi di lettura per una visione critica della realtà, ma per suscitare emozioni che polarizzino appunto i destinatari, dividendoli continuamente in schieramenti estremi contrapposti.

Le categorie che si fronteggiano, con le loro etichette, sono innumerevoli. A titolo d’esempio (e con termini forse non sempre appropriati): misogino/femminista, pro-LGBT/omolesbotransfobico, sinistra/destra, progressista/fascista, razzista/accogliente, pro-Europa/anti-Europa, vaccinista/antivaccinista, uomini/donne, onnivoro/vegetariano-vegano, liberal/trumpiano, complottista/conformista, millennial/boomer, competente/incompetente, covidista/negazionista, ecologista/scettico, e tanti altri. Si arriva così a una situazione dove quasi non c’è scampo. In qualunque ambito dell’esistenza esiste un’etichetta corrispondente a una categoria estrema in cui si può venire ficcati a forza o si viene indotti a ficcarsi da sé. Viene in mente di nuovo l’esempio dei quattro assassini di Willy Monteiro, oggi etichettati unanimemente come fascisti. O ancora il famoso “uovo razzista” di qualche tempo fa. Anche contro ogni evidenza, anche a prezzo di palesi falsificazioni, i media sono lì per farti provare le emozioni che ti inducano a vestire a forza uno degli abiti preconfezionati che hanno in redazione, e di cui vestono le notizie, che sono la parte del mondo attorno a noi cui si decide di dare rilevanza e significato..

Serve un ritorno alla capacità collettiva di ragionamento e di dialogo.

È chiaro che questo approccio non ha nulla a che fare con il giornalismo e che il suo esercizio ha sull’opinione pubblica un gigantesco effetto irritante. Vivere circondati da questa informazione è come abitare in una casa piena di rubinetti, tutti con il difetto di far cadere rumorosamente la goccia. Incombono così la nevrosi del sentirsi circondati da persone che la pensano all’opposto di noi, ma anche la paura di venire pubblicamente etichettati male, di vedersi attribuito un abito nero e totalmente fuori taglia. Si vive con un sospetto costante verso il prossimo e un costante timore per se stessi. Questo è l’effetto della polarizzazione con cui i media ci raccontano la realtà: una zizzania latente e diffusissima. La domanda è: perché lo fanno? Le risposte sono molte. La più ovvia è che essi così facendo reggono il moccolo al potere, invece di controllarlo e criticarlo (come sarebbe loro compito), contribuendo a dividere la gente, condizione ideale affinché alcuni imperino comodamente. Ma non c’è solo quello. C’è anche un mix micidiale che mette insieme business e psicologia umana. Quest’ultimo è l’aspetto chiave: noi umani, per istinto innato, cerchiamo la semplificazione. Paura e pigrizia ci pervadono fin dalla nascita, in modo naturale rifuggiamo la prima ed esercitiamo ampiamente la seconda. Affrontare qualcosa che temiamo o sforzarci di approfondire una questione in modo critico, specie quelle che sentiamo opposte al nostro sentire, sono azioni che richiedono uno sforzo su se stessi non da poco, oltre che una profonda maturità intellettuale.

Un giornalismo serio dovrebbe stimolare quello sforzo, ma i media hanno bisogno di audience per sopravvivere. Devono vendere copie, esibire le loro inserzioni, altrimenti chiudono. La soluzione più semplice dunque è alimentare fino all’obesità il desiderio diffuso di semplificazione: l’eliminazione di ogni sfumatura e di ogni articolazione è la soluzione ideale. Una strategia però che, di fronte alla complessità del reale, richiede ai media quasi sempre operazioni mostruose di falsificazione e la traduzione di fatti razionali in storielle buone per muovere le viscere profonde delle persone, le loro emozioni più istintive, quelle che spengono il cervello. Anche per questo sempre più persone abbandonano i cosiddetti “professionisti dell’informazione”, selezionando invece con attenzione, in particolare sul web, le proprie fonti informative, premiando chi si sforza, pur non nascondendo il proprio legittimo posizionamento, di affrontare tematiche critiche comprovando le asserzioni con argomentazioni e prove. Davvero, un ritorno alla capacità collettiva di ragionamento e di dialogo passa sempre più dall’astensione dalla frequentazione dei media mainstream così come dei social network, due facce della stessa medaglia, che cooperano attivamente in un’incessante attività di falsificazione, polarizzazione e disseminazione di zizzania. Fatta questa operazione di igiene mentale, occorre tornare a cercare e selezionare canali comunicativi trasparenti nel loro posizionamento e rigorosi nell’argomentare e comprovare ciò che sostengono. È questo il solo modo per raddrizzare binari che stanno conducendo tutti verso un baratro di malessere generalizzato e conflitto.